❕本ページはPRが含まれております

トロンボーン ロータリー 音で検索している方は、演奏中に発生するカシャカシャした雑音の正体や止め方を知りたいはずです。

本記事では仕組みから点検手順、注油のコツ、メンテナンス頻度までを体系的に整理し、現場で再現しやすい整備手順としてまとめます。

個別の部品名や作業の注意点も具体化し、作業に迷いが生じないよう道筋を提示します。静かな操作感を取り戻し、音楽そのものに集中できる状態をつくることを目指します。

この記事でわかること

- ロータリー由来の雑音が起きる仕組み

- 原因箇所を特定するための点検手順

- 部品の状態確認と注油の実践手順

- 日常管理と頻度設計の考え方

トロンボーン ロータリー音の原因と対策

ロータリー音の原因と対策

カシャカシャ音の仕組みを理解

ロータリーのレバーを操作すると、連結部や軸受の微小な隙間で金属どうしが接触し、打撃音や摩擦音が発生します。とくに乾燥した状態や潤滑不足では、微細なガタが振動源となり、耳元で倍加して聞こえやすくなります。

ロータリー機構は回転子、スピンドル、軸受、リンク、ストップアーム、レバー、バンパー材など複数の部品で成立しており、どこか一つでも隙間管理や潤滑が不十分だと音が強調されます。

したがって、音の遮断は単一の対処よりも、隙間の抑制と適切な粘度の潤滑剤による減衝の組み合わせが要になります。乾式での作動確認だけでなく、少量の注油を行いながら変化を観察することで、原因部位を絞り込めます。

雑音が出る部位の特定方法

まずは静音環境でレバー操作の音だけを確認します。片手でレバーを押し、もう一方の指でレバー根元、リンク、ストップアーム、ベアリングキャップ付近を軽く触れ、振動の強い部位を探ります。触れて音が弱まる箇所は、ガタや潤滑不足の可能性が高い部位です。

次に、ロータリーからレバーへ続く連結順に観察します。目視で金属光沢の擦れ跡や粉状の酸化物がないか、部品間の隙間が不自然に広くないかを確認します。

周囲の共鳴を避けるため、ベルを柔らかい布で軽く覆って試すと、機構音が拾いやすくなります。作動角の端点でカチッとした打撃が強い場合はストップ部、動作中ずっと擦る感じなら軸受やリンクの摩耗を疑います。

点検すべき部品のチェック

点検は「固定→可動→緩衝材→締結」の順で行うと把握しやすくなります。固定部ではベアリングキャップの浮きや座り不良、台座のガタを確認します。可動部ではスピンドルの上下の遊び、リンクのピボット部の偏摩耗、レバーの軸のがたつきを見ます。

緩衝材ではバンパーの硬化やひび割れ、厚みの不均一を確認します。締結では各ネジの緩み、ねじ山の破損、ワッシャの欠落がないかを順に追います。部品名と状態をメモに残すと、対処と再発防止の管理がしやすくなります。

ロータリーゴムの劣化と対処

ロータリーのストップ部に使われるゴムや合成樹脂は、長期使用で硬化や亀裂が生じ、打撃時の吸収が低下します。硬化したバンパーは金属同士の直衝撃に近くなり、甲高い音が生まれます。対処としては、厚みと弾性を適合させた素材に交換し、左右の当たり面の高さをそろえます。

仮に交換まで時間がかかる場合は、当たり面の清掃と位置調整で一時的に音を軽減できます。交換後は当たり角度を再確認し、作動端での打撃が一点集中にならないよう位置を最適化します。

ネジの緩み締め直しの目安

リンクやレバー軸のネジは、わずかな緩みでも金属音の原因になります。締め直しは「固着させない範囲での適正トルク」を心がけ、作動の滑らかさを損なわない点を基準にします。

締結前にネジと座面の汚れを除去し、ワッシャの欠落があれば補います。締結後はレバーの戻り速度と中間の引っかかりがないかを必ず確認します。強すぎる締め付けは作動抵抗や摩耗を増やすため、再点検で微調整します。

トロンボーン ロータリー音を抑える手順

ロータリー音を抑える手順

オイルとグリスの基礎知識

潤滑剤は粘度と添加剤の性質で役割が分かれます。軸受やスピンドルの微小隙間には流動性のあるオイル、打撃や振動の減衰にはとろみの強いオイルやグリスが適します。

過多は埃を抱き込み、少なすぎると金属接触が起きるため、薄く均一に行き渡らせることが肝要です。潤滑剤は部位ごとに使い分けると効果が安定します。以下に用途の目安を整理します。

| 部位 | 推奨する潤滑剤の性状 | 目的 | ありがちな失敗例 |

|---|---|---|---|

| スピンドル上下の軸受 | 低〜中粘度のオイル | 初動の滑らかさ確保 | 粘度が高すぎて動きが重くなる |

| リンクのピボット | 中粘度オイル | 金属接触音の緩和 | 注油不足でカリカリ音が残る |

| レバー根元軸 | 中〜やや高粘度 | 打撃感の減衰 | 塗りすぎで埃を抱き抵抗増 |

| ストップ当たり部 | グリスまたは高粘度 | 打撃音の緩衝 | グリスのはみ出しで汚れ付着 |

適正量の考え方

注油は「にじむ程度」を基準にし、余剰は拭き取ります。部位の動きが渋い場合は粘度ではなく清掃不足の可能性もあるため、先に汚れを除去します。

レバー連結部の注油ポイント

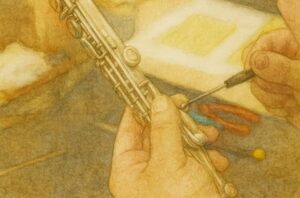

ロータリーからレバーに至る連結部は、小さな部品が密集し音の発生源になりやすい場所です。ピボットねじの接触面、リンクロッドの可動部、レバー根元の軸受に薄く注油し、動作中にしみこませます。

注油後はレバーを複数回作動させ、余剰分を拭き取ります。リンクの向きが不適切だと偏摩耗が進むため、作動角と直線性を確認します。わずかな歪みでも異音の再発につながるため、位置合わせは丁寧に行います。

とろみのあるオイルの使い方

部品間のわずかな隙間では、粘度のあるオイルが減衝材として働きます。レバー連結部や金属同士が当たる境界に、ごく少量を面で広げるように載せると、カシャカシャとした高域のノイズが和らぎます。

ただし、軸受内部まで高粘度オイルで満たすと流動が阻害され、動作が重くなるおそれがあります。動きの中心には低〜中粘度、打撃点や擦過境界には粘度高めを使い分けると、静音と操作性の両立が見込めます。

注油と清掃の手順を標準化

作業は「清掃→注油→作動確認→余剰拭き取り→再調整」の順で統一します。先に綿棒や無塵布で旧油と埃を取り除くことで、潤滑剤の性能が安定します。

注油後はレバー操作で行き渡らせ、拭き取りの際に新しい汚れが出ないか確認します。最後にストップ部の当たりとネジの緩みを再点検し、作動音と抵抗を記録します。手順を固定化することで、状態変化の早期発見につながります。

メンテナンス頻度と管理方法

使用頻度に応じてメンテナンス間隔を設計します。毎日使用なら週単位で軽清掃と注油、月単位で詳細点検を行うと状態が安定します。演奏予定の直前だけでなく、終了後の乾拭きと埃除去も習慣化します。

管理はチェックリストと記録表を用いると効率的です。注油箇所、締結確認、交換した部品、発生していた音の傾向を簡潔に残します。下表は頻度の一例です。

| 項目 | 毎回の演奏後 | 週1回 | 月1回 |

|---|---|---|---|

| 表面の乾拭き・埃除去 | 実施 | 実施 | 実施 |

| 連結部の薄い注油 | 状態により実施 | 実施 | 実施 |

| ネジの緩み確認 | 目視 | 実施 | 実施 |

| バンパー摩耗確認 | 目視 | 目視 | 詳細点検 |

| 軸受の作動確認 | 確認 | 確認 | 詳細点検 |

おすすめの音楽教室

「楽器は独学でもある程度は習得できますが、やはり限界があります。正しいフォームや効率的な練習方法をプロから学ぶことで、上達スピードが格段に違ってきます。独学で時間をかけて遠回りするよりも、最初からレッスンを受ける方が確実で挫折しにくいのです。

全国に教室を展開している シアーミュージック なら、初心者から経験者までレベルに合わせたマンツーマン指導が受けられます。さらに、いまなら無料体験レッスンも実施中。プロのサポートを受けながら、あなたも音楽をもっと楽しく、もっと早く上達させてみませんか?」

\無料体験レッスン実施中/

シアーミュージック公式サイトはコチラ

トロンボーンのロータリー音 まとめ

まとめ

・カシャカシャ音は隙間と潤滑不足の相乗で強まる

・静音化は部位ごとの粘度使い分けが土台となる

・原因特定は触診と作動確認の組み合わせで行う

・ストップ部の材質劣化は打撃音増大の主要因になる

・硬化したバンパーは交換と当たり調整で改善できる

・ネジの適正トルク管理で金属音の再発を抑えられる

・連結部の注油は薄く均一に行き渡らせて拭き取る

・高粘度は境界の減衝に使い軸受は軽めで流動を確保

・清掃から注油までの手順を標準化して再現性を高める

・注油後は必ず余剰を除去し埃の抱き込みを避ける

・使用後の乾拭きと埃除去を習慣化して劣化を遅らせる

・記録表で交換歴と音の傾向を可視化し管理を簡素化する

・作動端の打撃が強いときは当たり面の再調整を行う

・異音の種類で部位を推定し無駄な分解を避けて対処する

・総合的な静音化で演奏への集中と表現力を取り戻す

自宅に眠る楽器は楽器買取専門店がおすすめ

もし自宅に使っていない楽器があるなら、楽器買取専門店【楽器の買取屋さん】を活用するのがおすすめです。

出張買取や宅配買取に対応しているため、自分で楽器を運ぶ手間がなく、スムーズに査定から現金化まで進められます。買い替えや新しい楽器の購入資金に充てたい方は、まず無料査定を依頼してみてください。

\最短30分の無料出張査定/

楽器の買取屋さん公式サイトはコチラ