❕本ページはPRが含まれております

ホルンのオイルを間違えたという不安は、多くの奏者が一度は通る道です。この記事では、オイルの種類と役割、誤使用時のリスク、正しい注油と清掃の流れを整理し、安心して演奏とメンテナンスに戻れるように解説します。

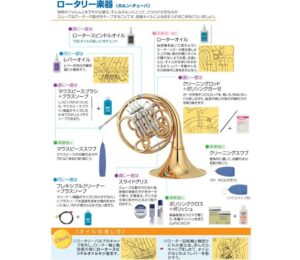

ホルンのローターや抜差管は部位ごとに求められる粘度や性質が異なります。適切な製品を選び、やさしく確実な手順で扱うことで、動作の重さやノイズ、摩耗やさびの発生を抑えられます。

この記事を読み終えるころには、迷いなく必要なオイルを選び、間違えた後でも落ち着いて復旧できる手順が明確になります。

この記事でわかること

- オイルの違いと誤使用の影響が分かる

- 正しい注油箇所と適量が理解できる

- 清掃と乾燥の具体的な手順が身に付く

- 表面仕上げ別の磨き分けが判断できる

ホルンのオイル 間違えたときの基本知識

引用:楽天 YAMAHA ヤマハ LO4 レバーオイル RO4 ローターオイル RSO5 ロータースピンドルオイル 価格:5,500円(税込、送料無料) (2025/9/28時点)

バルブオイルとスライドオイルの違い

ホルンの可動部は主にローターとその周辺機構で構成されます。ローターの回転面には粘度の低いローターオイルが適しています。部品が大きい一方でクリアランスが小さいため、低粘度で速やかに行き渡る性質が求められるからです。

一方、抜差管には基本的にスライドグリスを用います。ホルンでは安定した気密と保持力が要るため、オイルでは保持性が不足しやすく、スライドクリームも用途が異なります。

チューニングスライドオイルはトランペットなどで用いられる場合がありますが、ホルンの抜差管では長期的な保持と気密の観点からグリスが適しています。

誤って抜差管用のオイルやグリスをローター内部に使うと、動作が重くなったり、回転の戻りが鈍くなることがあります。短期的には動いても、長期的には摩耗やノイズの原因になり得るため、部位ごとに適した潤滑を選ぶことが肝心です。

ローターオイルの正しい使い方

ローター表面とケーシングの間を潤すのがローターオイルの役割です。演奏前に抜差管を抜き、レバーを押しながらローターを開いた状態にして、注油口からごく少量を差します。注油口の金属先端がローター面に触れないよう注意し、差し込む深さをコントロールしてください。

注油後はレバーを数回静かに作動させ、オイルを全体に行き渡らせます。粘度の高いオイルを内部に入れると動きが遅くなるため避けます。乾きやすい環境では、少量をこまめに差すほうが安定した操作感につながります。

スピンドルオイルを使う目的

スピンドルオイルはローターの軸受け(上下のベアリング部)に用います。直径が小さく、外気や呼気に触れにくい部位で回転を支えるため、ローターオイルよりやや粘度が高い設計です。

上部キャップを外し、露出する軸受けに一滴落とし、下部のベアリングにも同様に差します。過剰な量は埃を呼び込むため、必要最小限にとどめます。定期的な注油で摩耗を抑え、カタつきや異音の発生を予防できます。

レバーオイルを使用する場所

レバーオイルはレバー軸や連結部、関節部に用います。ここは一方向の力がかかりやすく片減りしやすい箇所のため、粘度が高く薄膜強度のあるオイルが適します。

リンクジョイントやピボット部にごく少量を差し、余分は拭き取ります。ここに低粘度のローターオイルを代用すると油膜が持続せず、ノイズやガタの原因になりやすい点を押さえておきましょう。

スライドグリスとオイルの役割比較

抜差管は気密保持と微調整の両立が求められます。ホルンでは保持性と密閉性を重視し、スライドグリスが基本です。

オイル類は潤滑と洗い流れやすさに優れますが、保持力が不足しやすく、長期的な管理に向きません。目的と粘度、使い過ぎのリスクを一目で把握できるよう、以下に整理します。

| 対象/用途 | 推奨潤滑 | 粘度傾向 | 主な目的 | 過不足のリスク | 代用可否の目安 |

|---|---|---|---|---|---|

| ローター内部回転面 | ローターオイル | 低 | 滑らかな回転と静音 | 入れ過ぎでにじみやすい | 高粘度油の代用は不可 |

| ローター軸受け | スピンドルオイル | 中 | 軸の保護と回転支持 | 多過ぎで埃付着 | 低粘度油は持続性不足 |

| レバー軸・関節 | レバーオイル | 高 | 片減り耐性と静音 | 多過ぎで粘り | 低粘度油は音鳴りやすい |

| 抜差管全般 | スライドグリス | 高 | 気密維持と保持 | 厚塗りで動き重い | オイル代用は保持不足 |

ホルンのオイル 間違えた際の正しい対処法

引用:楽天

間違えた際の正しい対処法

演奏前に行うローターへの注油

演奏前は抜差管を抜き、レバーを押しながらローターオイルを差します。注油口先端が外管の内側に触れ続けないように角度を調整し、グリスや汚れと混ざらない位置で注ぎます。

その後、レバーを数回動かし、オイルが均一に広がるようにします。抜差管を戻す際もレバーを押したまま作業すると、内部圧による負荷を避けられます。少量を複数回に分ける運用が、粘りやにじみを抑えるコツです。

演奏後に必要な水分除去と注油

演奏後は内部に水分が残りがちです。抜差管を外して水分を排出し、必要に応じてローターへ補油します。湿気はさびや汚れの固着につながるため、その日のうちに処置しておくと状態を保ちやすくなります。

表面はポリシングクロスで軽く拭き、手脂や指紋を落とします。仕上げにシリコンクロスを使うと、光沢感が戻り、皮脂の再付着も抑えられます。

ポリシングクロスで表面を拭く方法

表面の汚れは、柔らかいポリシングクロスでやさしく拭き取ります。乾拭きでも落ちない場合は、仕上げに合った専用ポリッシュを少量だけクロスに取り、広い範囲を根気よく磨きます。

強くこするとラッカー表面に微細な擦り傷が入るおそれがあります。クロスや楽器表面に砂塵が付着していると傷の原因になるため、軽く払ってから拭き取り、同じ面でゴシゴシこすらないようにします。

ラッカー仕上げを磨くときの注意点

仕上げ別に適した製品を選びます。ラッカーにはラッカーポリッシュ、銀メッキにはシルバーポリッシュ、無垢金属にはメタルポリッシュが目安です。いずれも付け過ぎは避け、クロスにごく少量を馴染ませて使用します。

ラッカーの塗膜は硬度が高くありません。狭い箇所を力任せに磨くのではなく、面で軽く当てて時間をかけると、ムラや曇りを招きにくくなります。仕上げをまたいでの流用は避け、跡が残らないかを目立たない場所で確認してから全体に広げます。

スワブを使った管内清掃の手順

ホルン用スワブは錘の付いた紐側から挿入します。吹込管(マウスパイプ)は太い側から入れるとスムーズです。管体の巻きに沿って本体を回し、反対側の出口から錘が出たら、紐を引いてゆっくりとスワブを通します。

第1抜差管や第2抜差管はどちら側からでも入れられます。曲がりの頂点付近まで錘が届いたら、抜差管の向きを回転させ、出口を下にして軽く振りながら通すと引っ掛かりにくくなります。

スワブにはS1とS2があります。S1は主管抜差・第1抜差・第2抜差に適し、F管とB♭管の両方で使えます。S2はマウスパイプ専用として用意されているため、部位に応じて使い分けると清掃効率が上がります。

おすすめの音楽教室

「楽器は独学でもある程度は習得できますが、やはり限界があります。正しいフォームや効率的な練習方法をプロから学ぶことで、上達スピードが格段に違ってきます。独学で時間をかけて遠回りするよりも、最初からレッスンを受ける方が確実で挫折しにくいのです。

全国に教室を展開している シアーミュージック なら、初心者から経験者までレベルに合わせたマンツーマン指導が受けられます。さらに、いまなら無料体験レッスンも実施中。プロのサポートを受けながら、あなたも音楽をもっと楽しく、もっと早く上達させてみませんか?」

\無料体験レッスン実施中/

シアーミュージック公式サイトはコチラ

ホルン オイル間違えた場合のまとめ

まとめ

- オイルは部位ごとに粘度と役割が異なることを理解する

- ローター内部は低粘度のローターオイルを少量で保つ

- 軸受けには持続性のあるスピンドルオイルを使う

- レバー軸や関節は高粘度のレバーオイルで静音化する

- 抜差管は基本的にスライドグリスで気密を確保する

- 誤用した場合は適量の拭き取りと再注油で復旧する

- 注油は抜差管を抜きレバーを押しながら安全に行う

- 注油口の金属先端をローター面に当てないよう注意する

- 演奏後は水分を抜き軽く補油して腐食を抑制する

- 表面はポリシングクロスで手脂や指紋をやさしく拭う

- 仕上げ別の専用ポリッシュを少量で広く丁寧に用いる

- ラッカー面は力任せに磨かず広い面で根気よく整える

- スワブは錘側から入れ部位ごとにS1とS2を使い分ける

- 抜差管の出し入れは常にレバーを押し内部負荷を避ける

- こまめな手入れでノイズ摩耗さびの発生を未然に抑える

自宅に眠る楽器は楽器買取専門店がおすすめ

もし自宅に使っていない楽器があるなら、楽器買取専門店【楽器の買取屋さん】を活用するのがおすすめです。

出張買取や宅配買取に対応しているため、自分で楽器を運ぶ手間がなく、スムーズに査定から現金化まで進められます。買い替えや新しい楽器の購入資金に充てたい方は、まず無料査定を依頼してみてください。

\最短30分の無料出張査定/

楽器の買取屋さん公式サイトはコチラ