❕本ページはPRが含まれております

フルート 楽譜 三本線に戸惑ったとき、多くの場合はトレモロの指示を読み解く必要があります。譜面上の斜線の本数は刻みの細かさを表し、演奏のリズム設計に直結します。

本記事では、記号の意味と読み方、トレモロとトリルの違い、フルート特有の運指や息のコントロールまで、初見でも迷わない手順で分かりやすく解説します。基礎を押さえることで、音価を崩さずに滑らかで均一なサウンドに近づけます。

この記事でわかること

- 三本線の基本的な意味と読み方を理解できる

- トレモロとトリルの違いと判断基準が分かる

- フルートでの最適な運指と練習法を掴める

- 本番で迷わない解釈と合わせ方を身につける

フルート楽譜の三本線の意味を理解する

トレモロの基本的な仕組みとは

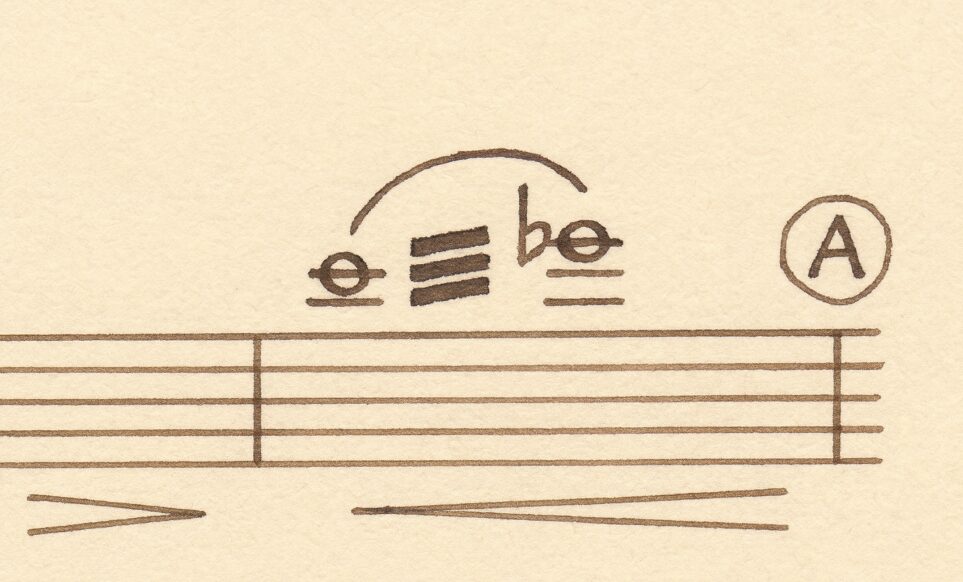

トレモロは、同じ音を細かく反復する場合と、二つの音を交互に素早く鳴らす場合の両方を指します。譜面では、音符に付く斜線の本数が刻みの細かさを示し、斜線が多いほど細分化されたリズムで演奏します。

二音間のトレモロでは、二つの音の玉を横に並べた上で、茎にまたがる斜線が描かれ、書かれた音価の範囲を等分して交互に吹き分けます。

単音の反復トレモロも考え方は同様で、斜線が刻みの単位を示します。いずれも、見た目の音価(全体の長さ)と刻みの細かさ(斜線の本数)を切り分けて読むと誤解が生まれません。

トレモロとトリルの違いを整理する

トリルは原則として隣接する音同士で行う細かな交替で、速度は文脈や慣習に委ねられることが多いのに対し、トレモロは斜線の本数によって刻みの音価が明示されます。したがって、トレモロでは拍内の均等性と合計音価の整合が求められます。

一方、トリルは開始音や終止の処理など、様式的な判断の余地が大きく、速度を厳密に数えない書法もしばしば見られます。楽譜上で迷った場合は、斜線の付け方や二音の距離、trem の注記の有無を確認し、どちらの解釈が適切かを判断します。

三本線で指定される音符の長さ

斜線三本は、基本的に三十二分音符刻みを指示します。例えば四分の四拍子で全音符の二音トレモロに三本線が付いている場合、三十二分音符が合計三十二個に相当し、交互に吹く往復回数は十六回が目安になります。

なお、版面や書式によっては、三本線を可能な限り細かくという意味で用いる慣習もあり得ます。その場合は trem などの注記が添えられていたり、テンポや楽器特性から合理的に判断します。

下表は、読み替えの基準をまとめたものです。

| 斜線の本数 | 刻みの基本単位 | 四四拍子で全音符の場合の合計数 | 二音の往復回数の目安 |

|---|---|---|---|

| 1本 | 八分音符 | 8 | 4 |

| 2本 | 十六分音符 | 16 | 8 |

| 3本 | 三十二分音符 | 32 | 16 |

この表はあくまで標準的な読み方で、記譜注記や版の方針がある場合はそれに従います。

細かい音符刻みとリズムの捉え方

トレモロを安定させるには、刻みを拍感に結び付けることが肝心です。メトロノームを用いて、まずは八分、十六分、三十二分の順に細分化を体に入れ、拍頭で息の支えを再確認します。均一な音量で交互運動を続けられるテンポから始め、少しずつ上げていくと崩れにくくなります。

舌を固めずに、息の流れを一定に保つと、細かい刻みでも音色が荒れにくく、リズムの輪郭が明瞭になります。速さだけを追わず、刻みの均等性と拍へのフィット感を優先する姿勢が精度を高めます。

フルートでのトレモロ演奏の特徴

フルートは息の流れとアンブシュアの微細なコントロールが音程と音色に直結します。二音間の距離が半音の場合、トリルキーや代替運指を活用することで、指の移動量を抑えつつ音程の安定を確保しやすくなります。

跳躍度が大きいトレモロでは、唇の角度や息の当て方を変えないように意識し、左手親指を含む支点の安定で無駄な動きを減らします。息の支えが弱まると刻みが不均一になりやすいため、腹圧で一定の押し出しを維持しながら、舌の脱力で滑らかな往復を実現します。

フルート楽譜の三本線を正しく演奏する方法

フルートにおける指使いとトレモロ

半音のトレモロでは、指替えが複雑になる箇所ほど、トリルキーや代替運指の選択が効果的です。例えば上域のDとE♭の往復であれば、特定のキーの併用により、指の独立性が保たれ、音程の揺れが抑えられます。

重要なのは、運指を簡略化するだけでなく、音色と音程のバランスを聴きながら最も安定する組み合わせを選ぶことです。実奏のテンポで確かめる前に、遅いテンポで均等に切り替えられるかを確認し、無理のないフォームを固めます。

結果として、音価の均等性が保たれ、リズムの精度が向上します。

三本線が付いた場合の練習方法

三本線は三十二分音符刻みが基準になるため、微細な均一性が鍵となります。テンポ設定を段階的に行い、拍の中で等間隔に往復できるかを耳と体で確認します。往復の切り替え位置を拍の表裏に意識的に合わせ、縦のラインが合う感覚を養うと合奏での合わせが容易になります。

段階的な練習手順

- 指だけの練習で均一な切り替えを整えます

- ロングトーンに切り替えを載せて息の安定を確認します

- メトロノームで十六分から開始し、三十二分へ移行します

- テンポを少しずつ上げ、崩れたら一段階戻します

- 実際の小節長で往復回数を数え、拍頭で揃えます

この手順により、速度だけでなく均質なサウンドとリズムの明瞭さが身につきます。

トレモロを滑らかに演奏するコツ

滑らかさは、息の流れと指のタイミングの一致から生まれます。息は一定に保ち、切り替えの瞬間に息が薄くならないよう注意します。舌は強く当てず、アタックを角立てないことで、往復の継ぎ目が耳につきにくくなります。

指の上下は最短距離を意識し、関節を固めずにバネのような柔らかさを保つと、速いテンポでも疲れが蓄積しにくく、長時間の演奏で安定します。録音して自分の均一性を客観的に確認すると、改善点が明確になります。

三本線の記号が示す演奏上の注意点

三本線は原則として三十二分音符刻みの指示ですが、版や作曲家の方針によっては、可能な限り細かくという意図で使われる場合があります。譜面に trem の注記があるか、同一曲内の表記の整合、テンポ指示、同様箇所の他楽器の扱いを確認し、解釈を統一します。

合奏では、往復回数をそろえるか、音の密度感をそろえるかを事前に決めると混乱が減ります。過度な加速や強弱の揺らぎは音価の均一性を損なうため、テンポと音量の安定を軸に設計すると良い結果につながります。

フルートにおすすめの音楽教室

フルートをこれから始めたい方や、基礎からしっかり学びたい方には「椿音楽教室」のフルートレッスンがおすすめです。

椿音楽教室なら、経験豊富な講師が基礎から丁寧にサポートしてくれます。

無料体験レッスンもあるので、気軽に始められますよ♪

👉 椿音楽教室のフルートレッスンを詳しく見る

まとめ

まとめ

- 三本線は原則三十二分音符刻みを示し全体を均等に細分化する

- 版や注記により最速の意図もあり解釈は文脈で判断する

- 二音間トレモロは書かれた音価内を等分し交互に均等に吹く

- フルートでは運指と息の流れを一致させ音程と音色を保つ

- DとE♭の例は四四拍子で十六往復三十二音が目安となる

- トレモロは音価を数える発想で速度と配置を厳密に整える

- トリルは隣接音が基本で速度は文脈次第慣習も確認しておく

- 記譜注記やtremの有無を確認し合奏で解釈を事前に統一する

- 息の支えと舌の脱力で均一な音量と音色を維持して崩れを防ぐ

- 無理な加速は乱れを招くため呼吸配分とテンポ維持を優先する

- 難運指は代替指やトリルキーで解決し響きを最優先に選択する

- メトロノーム練習で拍内の細分化を体得し遅練から丁寧に仕上げる

- 姿勢とアンブシュアを安定させ指の独立性を高め息の方向を一定に保つ

- 長い保持や休符前後はブレス計画を立て余裕を持って音価を守る

- 本番前に指揮者と意図をすり合わせセクション内で統一解釈を徹底する