❕本ページはPRが含まれております

クラリネット マウスピース リガチャー 組み合わせで迷っている方に向けて、音色や吹奏感の違いをわかりやすく整理します。

マウスピースの仕様や設計、リードの種類と硬さ、リガチャーの素材や締め方がどのように作用して全体のサウンドが決まるのかを、実用的な視点で丁寧に解説します。練習用から演奏会での選定まで、目的に応じた選び方の手がかりを提供します。

この記事でわかること

- 各パーツの働きと音色への影響の全体像を理解できる

- 目的別に最適な組み合わせの考え方がわかる

- 主要モデルの特徴や基礎スペックを把握できる

- 試奏時に確認すべきチェックポイントが明確になる

クラリネットマウスピースとリガチャー組み合わせの基本知識

マウスピースの種類と特徴を理解する

マウスピースは主に樹脂製とエボナイト製、そして一部に金属製があります。吹奏楽の現場では扱いやすさと音色のバランスから樹脂製とエボナイト製が広く選ばれます。

樹脂製は耐久性と価格面に優れ、初心者の基礎づくりに向いています。エボナイト製は倍音のまとまりや反応の細やかさに利点があり、表現幅を求める段階で有利に働きます。

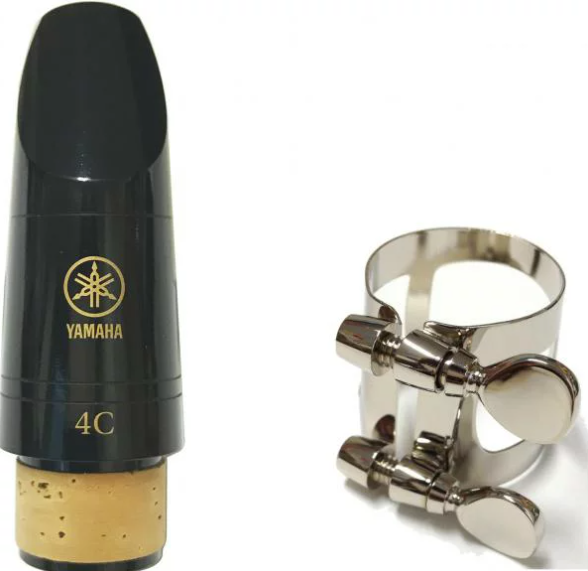

具体例として、YAMAHA CL-4Cはフェノール樹脂製で吹きやすさを重視した設計です。Vandoren 5RV/5RVLは基準モデルとして位置づけられ、B40/B40Lyreはより豊かな響きと芯のある音色を目指す用途に適しています。

ティップオープニングとフェイシングの組み合わせは息の入り方とコントロール感に直結し、選定時の重要な判断材料になります。

代表的モデルの基礎スペック比較

| モデル | 素材 | フェイシング | ティップオープニング |

|---|---|---|---|

| YAMAHA CL-4C | 樹脂 | 19mm | 1.05mm |

| Vandoren 5RV | エボナイト | MS | 1.065mm |

| Vandoren 5RVL | エボナイト | M | 1.09mm |

| Vandoren B40 | エボナイト | ML | 1.195mm |

| Vandoren B40Lyre | エボナイト | L | 1.175mm |

フェイシングが長くなるほど息を多く受け止めやすく、ティップオープニングが広がるほど自由度は上がる一方でピッチコントロールの要求は高まります。以上の点を踏まえると、基礎練習では控えめな開き、表現を広げたい段階ではやや広めの選択が目安になります。

リードの材質と吹奏感の違いを知る

リードは音色とアタックの性格を決める要素です。ケーンリードは伝統的で多彩なニュアンスが得られ、硬さやカットの違いで反応が変わります。

硬めはフォルテでの押し出しに余裕が生まれ、柔らかめは発音が容易で小音量でも反応しやすくなります。合成リードは安定したコンディションを保ちやすく、天候や湿度の影響による個体差を抑えられます。

Vandoren traditionalはいわゆる青箱として知られ、汎用性が高い設計です。V12は厚みの設計が異なり、落ち着いた響きと音程安定を狙う用途とされています。練習環境や楽曲のスタイルに合わせて、反応の速さと音の密度のバランスを取ることが要点です。

リガチャーの形状と素材の選び方

リガチャーはリードの固定方式と接触面の性質で響きが変わります。表締め(純締め)はリードをしっかり押さえ、芯のある鳴りやパワー感につながる傾向があります。

逆締めはリードの自由度が相対的に高く、軽快な吹奏感や柔らかい発音に寄りやすくなります。ネジが1本か2本かでも保持力と微調整のしやすさが異なり、1本は軽い反応、2本は均一な固定に寄与します。

素材面では、紐やゴム、革、ワイヤー、金属の順に発音の輪郭が明瞭になりやすい性格があります。金属の中では、銅から真鍮、銀、金の順に音色が明るくなる傾向が語られます。

より堅牢なフレーム構造のモデルは吹奏感が引き締まり、強奏時のまとまりや遠達性に利点が出る場面があります。

標準的な組み合わせ例を紹介

目的に応じた定番の方向性を把握しておくと選定がスムーズです。以下は実務で用いられる代表的な傾向です。個人差はあるため、最終判断は試奏で確認するのが確実です。

| 組み合わせの方向性 | リガチャー傾向 | ねらえる音の特徴 |

|---|---|---|

| 軽快で柔らかい | 逆締め+1本ネジ+ゴム系 | 立ち上がりが軽く、しなやかなアタック |

| 軽快で明るい | 逆締め+金メッキ仕上げ | 反応が速く、明るい倍音が乗りやすい |

| しっかりパワフル | 表締め+金メッキ仕上げ | 芯が太く、強奏での押し出しが安定 |

以上の方向性を足がかりに、マウスピースの開きとリード硬さで微調整すると全体のバランスが整います。

吹奏楽部向けにおすすめのモデル

学校現場では耐久性と扱いやすさが重視されます。マウスピースはYAMAHA CL-4Cが基礎固めに適し、Vandoren 5RV/5RVLは部内の共通基準として使いやすい選択肢です。より密度のある響きを求める場合はB40/B40Lyreが候補になります。

リガチャーはYAMAHA M0243032(SP)が汎用性の高い純正品です。Vandoren LC01Pは交換プレートにより楽曲に合わせた音作りが行いやすく、Buffet Crampon F12221はシンプルな設計で安定した固定が得られます。

HARRISON GPは逆締め構造と金メッキによる存在感のある音色が狙えます。価格や仕様は変更される場合があります。

推奨セットの目安

| 用途 | マウスピース | リガチャー | リードの目安 |

|---|---|---|---|

| 基礎練習重視 | YAMAHA CL-4C | YAMAHA M0243032 | Vandoren traditional |

| 部内基準づくり | Vandoren 5RV | Buffet Crampon F12221 | Vandoren traditional または V12 |

| 表現幅拡大 | Vandoren 5RVL | Vandoren LC01P | V12 で密度を確保 |

| ソロで存在感 | Vandoren B40Lyre | HARRISON GP | V12 や厚め設計の合成系 |

マウスピースとリガチャー 組み合わせで音色を変える方法

マウスピースとリードの相性を考える

ティップオープニングが控えめなマウスピースは、比較的柔らかめのリードと組み合わせると発音がスムーズになります。逆に開きが広いモデルは、適度に硬いリードで息圧を支えると音程と音色の安定が得やすくなります。

5RVは汎用性が高く、traditionalやV12を中心に幅広い硬さで調整できます。5RVLやB40系では息の量を受け止める設計のため、厚みのあるカットややや硬めの選択で音の芯が整います。

以上の点を踏まえると、試奏では低音から高音までの音程感、アタックの均一性、ピアニッシモの安定を重点的に確認するのが有効です。

リガチャーの締め方による響きの違い

表締めはリードの固定力が高まり、輪郭の明瞭さや耐久的な発音に寄ります。逆締めはリード先端の自由度が生まれ、柔らかく息に乗る反応が得られる傾向があります。ネジが1本のタイプは軽い吹奏感、2本は圧力分布が均一で調整幅が広くなります。

Vandoren LC01Pは3種の圧力プレートで性格を変えられます。例えば、プレート1はカラフルで豊かな響き、プレート2はまとまりと均一性、プレート3はピュアな振動伝達が狙えます。

演奏会場の響きや曲目のキャラクターに合わせて、固定力と柔軟性のバランスを調整すると全体の統一感が高まります。

初心者に適した組み合わせを解説

基礎を固める段階では、コントロールのしやすさを最優先に据えます。CL-4Cと純正リガチャーの組み合わせは、音程感の学習やアンブシュアの安定に寄与します。5RVとシンプルな金属製リガチャーも、発音の均一性が得られやすい選択です。

リードはtraditionalの中庸な硬さを中心に、息の量と口周りの筋力に合わせて微調整します。要するに、無理なく狙った音量と音程が再現できる状態を先に作り、その後に音色の好みを反映させていく流れが合理的です。

中級者以上に人気の組み合わせ

表現力や投射力を高めたい段階では、5RVLやB40/B40Lyreが候補に上がります。LC01Pを合わせるとプレート交換で音色の微調整が可能になり、合奏とソロの両立がしやすくなります。HARRISON GPは逆締めと金メッキの相乗で、明瞭さと華やかさを両立させたい場面に適しています。

リードはV12のように厚み設計のあるものを選ぶと、フォルテ時の密度や遠達性が安定します。以上の点から、発表会やコンクールなど音量と輪郭が問われる場面では、堅牢なリガチャーと広めの開きのマウスピースが有効に働きます。

プロ演奏家が選ぶ定番リードとリガチャー

舞台での確実性を重視する選定では、固定力が均一で再現性の高い金属製リガチャーが選ばれる傾向にあります。

LC01Pの圧力プレートは曲調やホールの響きに合わせた素早い最適化に向いています。HARRISON GPは逆締め構造により長時間演奏でもリードの安定を得やすいとされ、ソロでの存在感を強めたい用途に適合します。

リードはV12など厚みのある設計のほか、合成系でコンディションの安定を優先する選択も現場で用いられます。以上の点を踏まえると、セッティングの再現性と現場対応力を両立することが鍵となります。

クラリネットにおすすめの音楽教室

クラリネットをこれから始めたい方や、基礎からしっかり学びたい方には「椿音楽教室」のクラリネットレッスンがおすすめです。

椿音楽教室なら、経験豊富な講師が基礎から丁寧にサポートしてくれます。

無料体験レッスンもあるので、気軽に始められますよ♪

👉 椿音楽教室のクラリネットレッスンを詳しく見る

クラリネットマウスピースとリガチャー組み合わせまとめ

置き方の基本知識

・各パーツの役割を理解し全体調和で考える

・基礎期は発音と音程の再現性を最優先する

・マウスピースは開きとフェイシングを把握する

・リードは硬さとカットで反応と密度を整える

・表締めは芯の強さ逆締めは柔軟さを狙える

・金属製リガチャーは輪郭と投射力を得やすい

・交換プレートで曲目に応じた性格を作り分ける

・5RVは基準モデルとして試奏の軸に適している

・B40系は表現幅と太い響きを目指す用途に合う

・CL-4Cは基礎づくりと扱いやすさで強みがある

・traditionalは汎用性V12は密度と安定を狙える

・初心者は無理のない息圧で鳴る設定を優先する

・中級以降は会場規模と役割で最適化を進める

・試奏では低高音の音程とアタックを重点確認

・最終決定は目的と好みの均衡で導くのが近道です