❕本ページはPRが含まれております

ユーフォニアムより 大きい楽器を探している読者に向けて、代表例やサイズの違い、音域や役割の関係をわかりやすく整理します。吹奏楽やオーケストラで低音を担う楽器は、外観のスケールだけでなく、編成の土台を支えるという意味でも存在感があります。

本記事では、チューバやコントラバスを中心に、音の特徴やアンサンブルでの活かし方まで丁寧に解説します。

この記事でわかること

- チューバやコントラバスなどの代表例を理解

- サイズ差が生む音域と役割の関係を把握

- 編成での使われ方とサウンド設計を学ぶ

- 購入や選定時に注目すべき観点を知る

ユーフォニアムより大きい楽器の代表例

ユーフォニアムより大きい楽器の代表例

チューバの特徴と大きさの魅力

チューバは金管楽器の中で最も大きく、最も低い音域を受け持ちます。全長は約1メートルに達し、巻かれた管の総延長は非常に長く、ベル径は40〜50cmほどに及びます。

奏者の上半身がすっぽり隠れるほどの外観はステージ上でもひと目で分かるスケール感を持ち、低音の厚みと柔らかさを同時に実現します。

外観と構造

本体は大きく巻かれた管体、広いベル、そして複数のバルブで構成されます。ベル上向きのモデルは客席全体にふくよかな低音を届けやすく、前向きベルは音の立ち上がりを明確にしやすい傾向があります。

ピストン式とロータリー式のバルブはいずれも一般的で、奏者の好みや音色の方向性で選ばれます。

取り回しと持ち方

座奏では膝上に本体を安定させ、息の支えと体幹で音量と音程をコントロールします。楽器の重心は低く、姿勢が崩れにくいセッティングが演奏の安定に直結します。

ユーフォニアムとチューバのサイズ比較

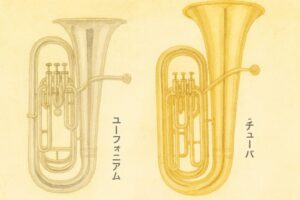

ユーフォニアムは抱えて演奏する中低音の金管で、チューバはさらに大きく、低音の最下層を担当します。両者のサイズと役割の違いは、音の広がりやアンサンブルでの立ち位置に直結します。

| 項目 | ユーフォニアム | チューバ |

|---|---|---|

| 物理的な大きさ | 抱え込んで演奏しやすいサイズ | 奏者が隠れるほどの大型 |

| ベル径の目安 | 約28〜30cm | 約40〜50cm |

| 見た目の存在感 | 中庸で取り回しが良い | 圧倒的なスケール感 |

| 主な音域 | 中低音 | 最低音域中心 |

| 役割の違い | メロディと内声の橋渡し | ベースラインと土台形成 |

以上のように、ベル径と管の容積の差が、音量感や最低音の伸びに表れます。

チューバが担う低音域の役割

チューバはベースラインを明確にし、和声の基礎を定義します。低音が安定すると、上に積み重なる和音が引き締まり、全体のチューニングの基準もとりやすくなります。

アタックのタイミングが打楽器と揃うことで、リズムの軸が強化され、楽曲の推進力が増します。旋律を受け持つ場面では、太い音色で厚みのあるフレーズを描写でき、音楽の陰影づけにも貢献します。

吹奏楽におけるチューバの存在感

吹奏楽では、チューバは複数本で配置されることが多く、低音の層を構築します。テンポの遅い楽章では持続音で安心感を作り、速い楽章では機敏な跳躍でグルーヴを支えます。

ユーフォニアムやバリトン・サクソフォーンとの連携により、中低音部の厚みが均され、全体の音像が大きく広がります。客席に届く最終的なサウンドの根幹を形成する点で、存在感は非常に大きいと言えます。

コントラバスが示す弦楽器の大きさ

弦楽器ではコントラバスが代表的な大型楽器です。奏者の身長に近いサイズで立奏・座奏の両方に対応し、弓奏とピチカートの切り替えで多彩な低音を生み出します。

オーケストラや吹奏楽の低音群において、チューバと並走しながら基音を強化し、倍音構成の違いでサウンドに立体感を与えます。ホールの響きに対しても反応が良く、音の持続と余韻で空間を豊かにします。

ユーフォニアムより大きい楽器の音楽的役割

ユーフォニアムより大きい楽器の音楽的役割

大きい楽器が奏でる音の特徴

大型楽器は空気や弦の振動量が多く、音に厚みと安定感が宿ります。低音は人の耳にとって方向性が曖昧になりやすい反面、空間を満たす力が強く、アンサンブル全体の包容力を高めます。

音の立ち上がりは小型楽器に比べてわずかに緩やかですが、持続の伸びと余韻が豊かで、ホールの残響と相性が良い傾向があります。結果として、音楽の基礎体温を上げ、聴き手に安堵感をもたらします。

管楽器と弦楽器の大きさの違い

管楽器では管の長さと内径、ベル形状が音域と音色を左右します。長く太い管は低音を安定して鳴らし、ベルが大きいほど音の放射が広がります。

弦楽器では弦長と胴体の容積が鍵で、弦が長く太いほど低い振動数を得やすく、胴体の共鳴が音量と豊かさに直結します。設計思想は異なるものの、いずれも「振動体のスケールが大きいほど低音が得られる」という点で共通しています。

大きさと音域の関係を理解する

音の高さは、基本的に振動体の長さや質量、張力に依存します。管楽器では、長い空気柱が低い基本振動を生み、指使いやバルブ操作で有効管長を変化させて音程を作ります。

弦楽器では、弦長と張力、質量の組み合わせが音高を決め、運指で有効弦長を調整します。これらの仕組みを理解すると、なぜチューバやコントラバスのような大型楽器が最低音域を担うのかが納得しやすくなります。

管楽器の場合

有効管長が伸びると最低音が下がり、ベル径が広いほど音は遠達性を獲得します。息の流量と圧力のコントロールが音程と音色の安定に直結します。

弦楽器の場合

弦長の長さと胴体の大きさが低音の伸びを支えます。運弓の圧と速度のバランスにより、厚みと輪郭の両立が可能になります。

アンサンブルを支える低音楽器の魅力

低音楽器の魅力は、和声を定義し、リズムを前進させ、音量の土台を形作る総合力にあります。旋律を目立たせる場面では過度に主張せず、必要な場面では音像の中心を太く支えます。

チューバとユーフォニアム、コントラバスの協働により、中低音から最低音までが滑らかにつながり、編成の懐が深くなります。以上の点を踏まえると、楽曲の意図を伝えるうえで低音群の設計は欠かせない要素だと分かります。

おすすめの音楽教室

「楽器は独学でもある程度は習得できますが、やはり限界があります。正しいフォームや効率的な練習方法をプロから学ぶことで、上達スピードが格段に違ってきます。独学で時間をかけて遠回りするよりも、最初からレッスンを受ける方が確実で挫折しにくいのです。

全国に教室を展開している シアーミュージック なら、初心者から経験者までレベルに合わせたマンツーマン指導が受けられます。さらに、いまなら無料体験レッスンも実施中。プロのサポートを受けながら、あなたも音楽をもっと楽しく、もっと早く上達させてみませんか?」

\無料体験レッスン実施中/

シアーミュージック公式サイトはコチラ

ユーフォニアムより大きい楽器まとめ

まとめ

・チューバは金管最大で最低音域を安定して供給

・ベル径と管の容積が音の厚みと遠達性を決定

・ユーフォニアムは中低音で内声と旋律を橋渡し

・両者のサイズ差が音量感と音色の重心を左右

・チューバの全長は約1メートルで存在感が大きい

・ベル径はチューバが約40〜50cmとスケールがある

・コントラバスは弦楽器側の大型例として有効

・低音群は和声の基礎を定義し編成を引き締める

・打楽器と連携したアタックで推進力が生まれる

・ホール残響では大型楽器が空間を豊かに満たす

・設計の違いはあれど大きさは音域に直結する

・息や運弓の制御が音程と音色の安定に結び付く

・編成内の役割理解が選定と練習効率を高める

・サイズ比較で用途別の使い分けが明瞭になる

・ユーフォニアムより 大きい楽器の価値が明確になる

自宅に眠る楽器は楽器買取専門店がおすすめ

もし自宅に使っていない楽器があるなら、楽器買取専門店【楽器の買取屋さん】を活用するのがおすすめです。

出張買取や宅配買取に対応しているため、自分で楽器を運ぶ手間がなく、スムーズに査定から現金化まで進められます。買い替えや新しい楽器の購入資金に充てたい方は、まず無料査定を依頼してみてください。

\最短30分の無料出張査定/

楽器の買取屋さん公式サイトはコチラ