❕本ページはPRが含まれております

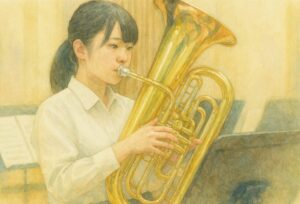

ユーフォニアムの音が汚いという悩みは、姿勢や持ち方、息の流れ、唇の使い方、そして日々のメンテナンスの積み重ねで改善できます。

この記事では、よくある原因を体系的に整理し、無理のないフォームで柔らかく澄んだ音へ近づくための練習手順とチェック方法を解説します。今日の練習から取り入れられるポイントを具体例とともに示します。

この記事でわかること

- 原因の見極め方と最短で整える手順

- 姿勢と持ち方の修正による改善ポイント

- 息と唇の使い分けで生じる現象の理解

- 日々のメンテと練習メニューの設計

ユーフォニアムの音が汚いと感じる原因

姿勢や持ち方が崩れた場合の影響

骨盤を立てずに背中が丸まると胸郭が狭まり、息の通り道が折れ曲がります。結果として息のスピードと方向が安定せず、音の立ち上がりが粗くなります。

持ち方では左手で本体を抱え、右手はピストン操作に専念するのが基本です。膝や太ももに楽器を預ける癖は上体を前に倒し、ベルの角度も不安定になります。

椅子の高さと座面の奥行きを体格に合わせ、両足を床に安定して置くことが土台です。ベルはわずかに斜めに構え、顔はまっすぐに保ち、マウスピースを口元へ合わせます。これだけで気道が素直につながり、息の低〜中速域が使いやすくなります。

息の流れが乱れて変な音になる理由

変な音の多くは、吸気が遅い、吐く息が途切れる、または息の方向が揺れることから起こります。吸うときは肩を持ち上げず、肋骨が外側と後方へ広がる感覚を持ちます。吐くときは腹部を固めすぎず、息の速度を一定に保つ意識が鍵となります。

ロングブレス(四拍吸って八〜十六拍で吐く)をメトロノームと併用すると、息の揺れを自覚しやすくなります。低音域から始め、楽に息が通るところでスピードの均一化を体得していくと、音のザラつきが減っていきます。

マウスピースの圧力で音割れが起こる仕組み

口元にマウスピースを強く押し付けると唇の振動が抑え込まれ、倍音が損なわれて音割れが起こりやすくなります。圧力依存の発音は強弱の幅が狭くなるため、息のスピードで音高と音量をコントロールする感覚に置き換えます。

アタックは舌で息の門を軽く開く意識に留め、押し付けずに息の流れで芯を作ります。リップスラーではマウスピース圧を一定に保ち、息速度の変化だけで跨ぐ練習が効果的です。

唇の緊張で詰まった音が出る状況

唇を細く固めるほどアパチュア(息の出口)が狭まり、詰まった音になりがちです。口角の支えで形を保ち、上下の歯はわずかに離して上下から挟み込まない状態を作ります。

ppからmp、mpからmfへと段階的に膨らませるクレッシェンド練習は、過剰な緊張を避けつつ息量を増やす感覚をつかむのに向いています。音が詰まる瞬間を録音で特定し、発音直後の力みを抜くタイミングを身につけると改善が早まります。

楽器のメンテ不足で音が汚れる要因

管内の水分や汚れは抵抗感を増し、反応の遅れや雑音の原因になります。練習前後の水抜き、管内クリーニング、バルブと抜差管の注油は習慣化しましょう。ベルの向きが壁や床に近すぎると反射の影響でこもって聴こえることもあるため、角度と距離を調整します。

| メンテ項目 | 推奨頻度 | 不具合の例 |

|---|---|---|

| ウォーターキイでの水抜き | 毎練習の前後 | こもり感、発音遅れ |

| スワブ・ブラシ清掃 | 週1〜2回 | ノイズ混入、抵抗増加 |

| バルブオイル | 数日に1回 | ピストンの戻り遅れ |

| グリスでの抜差管ケア | 月1回目安 | 音程調整の不安定 |

| 全体洗浄と点検 | 半年〜年1回 | 劣化の見落とし |

ユーフォニアム汚い音を改善する方法

汚い音を改善する方法

呼吸法とブレス練習で音を整える

息の設計図を見直すことが最短の改善ルートです。静かで素早い吸気と、狙った速度を保つ呼気をセットで練習します。

吸気のポイント

肩を上げず、肋骨が外側と後方へ膨らむ拡張を感じます。口内を広く保ち、あくびで喉が開いた感覚を目安にします。

呼気のポイント

息の方向をマウスピースの中心へまっすぐ通し、速度を一定にします。腹部を固めすぎると息が途切れるため、下腹と背面の広がりを意識します。

ブレス練習例

メトロノームで四拍吸って八〜十六拍吐くロングブレスを行い、吐き終わりでも音色が痩せない速度管理を学びます。低音域から始め、日ごとに音域と時間を延ばしていくと、安定感が定着します。

ロングトーンで柔らかさを育てる練習法

ロングトーンは音の芯と倍音構成を整える近道です。最初の発音を柔らかく置き、息の速度を一定に保ちながら、音の輪郭が丸く保たれているかを耳と録音で確認します。

音域は無理なく出る最低音付近から開始し、半音ずつ上げていきます。各音でppからmfまでゆっくり膨らませ、音割れが出る直前の息量と速度を見極めます。日々の記録を残すと、変化の可視化と課題の特定が容易になります。

リップスラーで音程を安定させるコツ

同じ運指で音高を切り替えるリップスラーは、唇ではなく息のスピードで跨ぐのが基本です。マウスピース圧を一定に保ち、息の速度だけを変化させると、跳躍時の音割れや詰まりが減ります。

スラーの最中に舌先が不要に介入すると雑音の原因になるため、舌は休ませ、気流の連続性を最優先にします。

テンポは遅めから始め、均一なタイミングで上下できたらわずかにテンポを上げます。失敗した箇所は息速度の設計を見直し、音域やダイナミクスの条件を一つずつ変えて再検証します。

音色イメージを持って練習する重要性

理想の音色を言語化し、練習前に確認するだけで選ぶ発音や息遣いが揃います。メロディでは輪郭と艶、伴奏では包容感とブレンド性など、役割に応じた語彙を一つ決めてから長音やスラーに取り組みます。

録音と再生を習慣化し、こもりやノイズが現れるタイミングを客観視します。練習場所を変えて響きの違いを確認すると、ベルの角度や距離調整の感覚も磨かれます。

おすすめの音楽教室

「楽器は独学でもある程度は習得できますが、やはり限界があります。正しいフォームや効率的な練習方法をプロから学ぶことで、上達スピードが格段に違ってきます。独学で時間をかけて遠回りするよりも、最初からレッスンを受ける方が確実で挫折しにくいのです。

全国に教室を展開している シアーミュージック なら、初心者から経験者までレベルに合わせたマンツーマン指導が受けられます。さらに、いまなら無料体験レッスンも実施中。プロのサポートを受けながら、あなたも音楽をもっと楽しく、もっと早く上達させてみませんか?」

\無料体験レッスン実施中/

シアーミュージック公式サイトはコチラ

ユーフォニアム 音の改善まとめ

まとめ

- 姿勢は骨盤を立て胸郭を広げ気道をまっすぐ保つ

- 左手で本体を抱え右手は操作に専念する持ち方を徹底する

- 吸気は静かに素早く吐く息は速度一定で流す

- ロングトーンで音の芯と倍音の整いを育てる

- リップスラーは息のスピードで跨ぎ圧に頼らない

- アタックは押し付けず息で芯を作り雑音を避ける

- 変な音は吸気の遅さや吐気の途切れを疑う

- 音割れはマウスピース圧過多を減らし息設計を見直す

- 詰まった音は口角の支えと適切なアパチュアで解消する

- 練習ごとに水抜きと管内クリーニングを習慣化する

- バルブオイルと抜差管のグリスで反応を維持する

- 録音でタイミングと音色の乱れを客観視する

- 役割に合う音色語彙を決め練習前に共有する

- 練習環境を変えて反射と響きの影響を確認する

- 指導者の定期チェックでフォームの癖を早期修正する

自宅に眠る楽器は楽器買取専門店がおすすめ

もし自宅に使っていない楽器があるなら、楽器買取専門店【楽器の買取屋さん】を活用するのがおすすめです。

出張買取や宅配買取に対応しているため、自分で楽器を運ぶ手間がなく、スムーズに査定から現金化まで進められます。買い替えや新しい楽器の購入資金に充てたい方は、まず無料査定を依頼してみてください。

\最短30分の無料出張査定/

楽器の買取屋さん公式サイトはコチラ