❕本ページはPRが含まれております

ユーフォニアム 柔らかい音 出し方で検索してたどり着いた方の多くは、音がこもる原因や、息や唇の使い方、正しい持ち方と姿勢をどこから整えればよいのかを知りたいはずです。

本記事では、基礎の見直しから練習手順、実践での工夫までを段階的に整理し、無理のないフォームで柔らかく透明感のある音色を目指すための道筋を示します。吹奏楽でもソロでも活きる内容にまとめていますので、今日の練習から取り入れてみてください。

この記事でわかること

- 正しい持ち方と姿勢の要点がわかる

- 息と唇の使い分けで音色を整える手順がわかる

- こもりを解消するチェック方法がわかる

- 練習メニューと上達の進め方がわかる

ユーフォニアム 柔らかい音の出し方の基本

ユーフォニアムの持ち方の基本ポイント

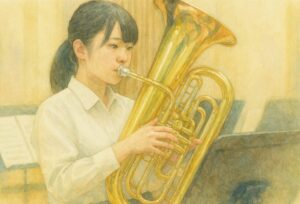

ユーフォニアムは3.5〜5kgほどの重量があり、支え方が安定しないと腕や腰に負担がかかりやすく、音の響きにも影響します。基本は左手で本体を抱え、右手はピストン操作に専念します。

左肘は体幹に軽く寄せ、肩に力みが出ない高さで保持します。ベルはわずかに斜めに構え、顔はまっすぐ保ってマウスピースを口元に合わせます。膝や太ももに楽器を乗せる癖は、上体が前に倒れて息の通りが悪くなる原因となるため避けます。

体格に合わせて椅子の高さと座面の奥行きを調整し、両足は床に安定して置きます。筋力に不安がある場合はクッションなどを補助的に使えますが、頼りすぎると保持筋が育たないため、少しずつ自力保持の時間を延ばしていくのが近道です。

マーチングでのユーフォニアムの持ち方

歩行時は振動が加わるため、座奏以上に安定が求められます。左手でしっかり抱え、背中を丸めず胸郭を広く保ちます。本体下部を腰に軽く当てると重心が安定し、移動中の揺れを抑えられます。可能であればウェストポーチなどで当てポイントを作ると保持が安定します。

フロントユーフォニアムを使用する場合はトランペットに近い構え方になりますが、重量が大きい分だけ前腕と肩の持久力が鍵となります。行進中でも口元とマウスピースの位置関係が変わらないよう、視線は遠くに取り、顎を引きすぎない意識を持つと息の通りを保てます。

正しい姿勢と体の使い方のコツ

姿勢は音色の土台です。骨盤を立て、胸郭と頭部を骨格で積み上げるイメージを持つと、余計な筋緊張が減り息の流れが素直になります。肩は下げて広く、首は長く保ち、顎を突き出さないことが大切です。

マウスピースに顔を寄せるのではなく、楽器側を顔の高さに合わせます。これにより気道がまっすぐ確保され、柔らかい音に必要な低〜中速の息が通りやすくなります。長時間の練習では、10〜15分ごとに軽いストレッチや深呼吸を挟み、筋緊張の蓄積を防ぎましょう。

息の入れ方とブレスの安定方法

柔らかい音色には、静かで素早い吸気と、狙った速度での持続的な呼気が欠かせません。吸うときは肩を持ち上げず、肋骨が外側・後方にも広がる感覚を意識します。吐くときは腹部を固めすぎず、息のスピードを一定に保って管内で音を育てるイメージを持ちます。

練習では、メトロノームを使い四拍吸って八〜十六拍で吐くといったロングブレスで安定感を養えます。息が細くなると音がザラつくため、低音域から始めて徐々に音域を広げる流れが無理がありません。

マウスピースでの基礎練習の重要性

マウスピースだけでのバズィングは、唇の振動と息のスピード感覚を整えるのに効果的です。口角を軽く横に保ち、歯を噛みしめず、中央の小さな開口部から息をまっすぐに入れます。

ピッチは無理に上げ下げせず、息の速度変化で滑らかに移動させます。楽器装着前に短時間行うと、その日のアンブシュアの状態が整い、柔らかい立ち上がりに繋がります。

毎日のバズィングメニュー例

| 内容 | 目的 | 目安 |

|---|---|---|

| ロングトーン1音 | 息の一定化と立ち上がりの安定 | 3分 |

| 5度上下のスラー | 速度変化での音高操作を体得 | 3分 |

| 短いフレーズ模倣 | 音色イメージと発音の整合 | 2分 |

ユーフォニアム 柔らかい音の出し方を深める

柔らかい音の出し方を深める

音がこもる原因と改善のアプローチ

こもりの多くは、唇を強く締めすぎて口腔内が狭くなることと、息のスピードが不足することが重なって起こります。マウスピースを押し付ける力が強いと、唇の自由な振動が妨げられ倍音が削られます。

改善には、姿勢を整えて気道をまっすぐにし、口内にゆとりを作ることが第一歩です。アタック後の最初の一瞬を柔らかく始め、息の速度を早めすぎずに音の芯を作ります。ベルの向きが壁や床に近すぎると反射でこもって聴こえる場合もあるため、角度と距離を調整します。

水抜きや管内クリーニングの不足も抵抗感を増やすため、練習前後のメンテナンスを習慣化しましょう。

唇をリラックスさせる吹き方の工夫

柔らかな音色は、過剰な口輪筋の緊張を避け、口角の支えで形を保つことで生まれます。笑顔を作るように口角を軽く横に広げ、歯はわずかに離して上下から挟み込まない状態を保ちます。アパチュアは小さすぎず大きすぎず、息が通る最小限のサイズから始めます。

練習では、ppからmpへ、mpからmfへと段階的に膨らませていくクレッシェンドを多用すると、無理のない息の増減を体得できます。リップスラーは、唇を締めるのではなく息の速度で跨ぐ意識に置き換えると、音色の硬化を防げます。

息のスピードで音程をコントロールする

音高やダイナミクスは、唇の圧迫ではなく息のスピードで作ると、倍音構成が整い柔らかさが保たれます。低音域は太くゆっくりめの息、高音域は細く速い息を基本にし、音量は息の量で調整します。

具体的には、同じ指使いで息の速度だけを変えて音程を上下させるスラー練習を取り入れます。マウスピース圧は最小限に抑え、音が詰まる感覚が出たら一度息を休めてフォームを確認します。こうしたコントロールが身につくと、ppでも芯が残り、ffでも角が立たない鳴り方に近づきます。

音色のイメージを持ちながら練習する

理想の音色を明確に思い描くことは、運指やアンブシュアよりも強いガイドになります。メロディと伴奏で求められる音色は異なり、前者では輪郭と艶、後者では包容感とブレンド性が求められます。

練習では、目指す形容語を一つ決めてから長音やスラーに取り組むと、息遣いや発音の選択が揃いやすくなります。録音して客観的に聴く習慣を持つと、こもりやノイズの発生タイミングが特定しやすく、改善が加速します。

室内の響きも音色に影響するため、練習場所を変えて確認するのも有効です。

プロのユーフォニアム奏者に学ぶ方法

独習で伸び悩む場合は、経験豊富な指導者からのフィードバックが近道になります。対面の音楽教室では姿勢や保持の微調整を直接修正でき、オンラインレッスンなら録画で振り返りができます。

講師を選ぶ際は、演奏スタイルやレパートリー、指導歴、体験レッスンの有無を基準に比較し、自分の目標と相性が良いかを確認します。基礎の見直しを中心に、月ごとの課題設定と評価を繰り返すと、癖の早期発見と修正が進みやすくなります。

おすすめの音楽教室

「楽器は独学でもある程度は習得できますが、やはり限界があります。正しいフォームや効率的な練習方法をプロから学ぶことで、上達スピードが格段に違ってきます。独学で時間をかけて遠回りするよりも、最初からレッスンを受ける方が確実で挫折しにくいのです。

全国に教室を展開している シアーミュージック なら、初心者から経験者までレベルに合わせたマンツーマン指導が受けられます。さらに、いまなら無料体験レッスンも実施中。プロのサポートを受けながら、あなたも音楽をもっと楽しく、もっと早く上達させてみませんか?」

\無料体験レッスン実施中/

シアーミュージック公式サイトはコチラ

ユーフォニアム 柔らかい音の出し方まとめ

まとめ

- 左手で支え右手は操作に徹する持ち方を徹底

- 膝に置かず顔をまっすぐに保ち口元へ合わせる

- ベルはやや斜めに構え姿勢の崩れを防ぐ

- 静かに素早く吸い長くまっすぐ吐く呼吸を徹底

- マウスピースでのバズィングを短時間でも継続

- 歯を食いしばらず口角の支えで形を保つ

- 音程の上下は唇ではなく息の速度で操作する

- こもりを感じたら口内の広さと角度を見直す

- ロングトーンとリップスラーで芯と柔らかさを育てる

- 録音で客観視し改善ポイントを毎回特定する

- 役割に応じた音色の語彙を決めて練習に反映する

- マーチングでは腰当て活用と左手筋力を強化する

- 練習ごとに水抜きと簡易クリーニングを徹底する

- 休憩とストレッチで疲労を分散し姿勢を維持する

- 指導者の定期的なチェックで癖の固定を防ぐ

自宅に眠る楽器は楽器買取専門店がおすすめ

もし自宅に使っていない楽器があるなら、楽器買取専門店【楽器の買取屋さん】を活用するのがおすすめです。

出張買取や宅配買取に対応しているため、自分で楽器を運ぶ手間がなく、スムーズに査定から現金化まで進められます。買い替えや新しい楽器の購入資金に充てたい方は、まず無料査定を依頼してみてください。

\最短30分の無料出張査定/

楽器の買取屋さん公式サイトはコチラ