❕本ページはPRが含まれております

ホルン ヘ音 記号で検索してたどり着いた方が最初につまずくのは、同じヘ音記号でも読み方が一つではない点です。譜面によっては実音通りに読む場合と、見た目より1オクターブ上で鳴らす前提が混在します。

さらにホルンはin Fで書かれる移調楽器でもあるため、記譜と実音のずれを同時に整理する必要があります。本稿では、この二つの壁を分けて解説し、見分け方、練習での工夫、スコアでの対応法まで段階的にまとめます。

この記事でわかること

- ヘ音記号の二つの運用と見分け方

- in Fなど移調指定と実音の関係

- 読み替えの具体的な手順と練習法

- スコアで混在するときの実践対処法

ホルンのヘ音記号の基礎と読み方

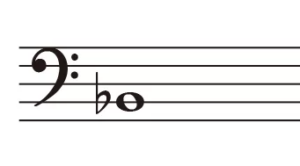

ヘ音記号の基礎と読み方

普通のヘ音記号との違い

ホルンではヘ音記号に二つの流儀が併存します。一般的なヘ音記号で記譜された音をそのまま鳴らすものと、楽譜は低く書かれていて実際には1オクターブ高く演奏するものです。

これは歴史的にホルンの記譜慣習が低めに置かれていた名残で、現在も版や作曲家ごとにどちらの方式が使われることがあります。そのため、同じヘ音記号でも読み方を一度確認することが欠かせません。

オクターブ上で演奏する件

オクターブ上で演奏するヘ音記号は、五線上の見た目を低音域側に寄せて書きやすくする目的で使われます。奏者は譜面上の音価や運指を通常どおりに読みながら、実音は1オクターブ上で響くと理解して演奏します。

この方式に慣れていないと不意に低く読み過ぎることがあるため、合奏前の段階でパート内の統一や指揮者との合意を取っておくと混乱を避けられます。

見分け方と譜面の見た目

二つのヘ音記号を見分ける最も現実的な手掛かりは譜面の見た目です。ヘ音記号で下加線が多数連なるほど低い音が頻出している場合、実際は1オクターブ高く鳴らす前提で書かれている可能性が高いと考えられます。

逆に、五線内から少し下にはみ出す程度の音域で進行している場合は、通常のヘ音記号で実音通りと判断できます。曲の前半数小節を眺め、音域の平均値がどこにあるかを見極めることが早道です。

実音と記譜音のずれ概説

ホルンに限らず、クラリネットやサクソフォンなど多くの管楽器は移調楽器です。記譜音と実音が一定の間隔でずれるため、同じドの表記でも実際には別の高さで鳴ります。ホルンは一般にin Fとして記譜され、記譜音より実音が完全五度下に響く考え方が基本です。

ただし、ヘ音記号の運用や楽譜の版によってオクターブの扱いが絡む場合があるため、移調と記譜法を切り分けて整理することが読み間違い防止につながります。

ホルンの実音域の目安

ヘ音記号が使われるホルンの実音域は、低音域から中音域にかけてが中心です。合唱やオーケストラのバス声部に近い帯域を受け持つことが多く、低めの和声音を支えたり、内声で和声進行をつなぐ場面で効果を発揮します。

楽曲中で極端に低すぎる記譜が続く場合は、先述のオクターブ上で演奏する前提を疑い、読み替えが必要かどうかを確認する姿勢が役立ちます。

ホルンのヘ音記号の実践と対策

移調譜との関係と注意点

ホルンはin Fで書かれることが一般的で、ト音記号でもヘ音記号でも移調の考え方は同じです。記譜上のドは実音ファに対応し、奏者は調号と臨時記号に注意しながら運指を選びます。

さらに、楽譜によってはin Gやin Dなど別の調性指定が現れることがありますが、基本は指定された移調間隔を守って読み替えるだけです。

ヘ音記号の通常読みかオクターブ上演奏かが混在していると錯誤の原因になりますので、曲頭の注記や校訂者の解説、リハーサルでの確認を習慣化すると安全です。

代表的な移調指定の早見表

| 表記(移調) | 実音とのずれの目安 | 代表的な楽器例 | 覚え方のヒント |

|---|---|---|---|

| in B♭ | 記譜より長二度下 | B♭クラリネット、テナーサックス | べーの楽器は2度下 |

| in F | 記譜より完全五度下 | ホルン、コールアングレ | Fは5度下と覚える |

| in E♭/E | 記譜より長三度上の関係で読む考え方が用いられることがある | アルトサックス、E♭クラリネット | 3度の関係で読み替え感覚を掴む |

| in D | 文脈により二度上で読む指定が見られる | 一部のホルンやトランペット | 読み替え前提の特例 |

読み替えの原理はシンプルでも、記号の組み合わせによって視覚的に複雑に感じることがあります。五線や加線の位置、調号、臨時記号の働きを順に分解して確認すると、迷いにくくなります。

in Fとin Gなどの表記

in Fはホルンの標準的な指定で、管の基準長に由来する歴史的経緯から広く定着しています。一方で、作品によってはin Gなどの指定が登場し、同一曲中で異なる指定が並立する場面もあります。

in Gが現れた場合は、in Fとの差分を意識し、運指や開放音の位置関係を頭の中で素早くリマップします。

楽譜の段階で音名に小さくメモを添えたり、練習用に一部を書き直しておく方法も現場ではよく採用されます。表記に振り回されず、最終的にどの高さで鳴らすのかを常に意識する姿勢が鍵となります。

読み替えのコツと練習法

まず、調号と臨時記号を先に確定し、次に移調間隔を適用する順番を徹底します。音名だけでなく度数で捉える癖を付けると、初見でも対応が速くなります。難所が連続する箇所は、一時的に自分の読みやすい譜表に書き直し、運指やポジションを確認してから原譜に戻すと効率的です。

耳の訓練も有効で、実音で歌ってから楽器に持ち替える練習は、スコアを見た瞬間の音像化を助けます。短時間でも毎日、移調の基礎パターンを声に出して確認するルーティンを作ると、現場での負荷が大きく下がります。

スコアでの混在ケース例

特に大型スコアでは、ホルンにin Fとin G、さらにはin Dなどが併記されることがあり、同時に複数のホルン群が違う指定で書かれます。さらにヘ音記号の通常読みとオクターブ上演奏が版によって異なる場合、視覚的な手掛かりだけが判断材料になることもあります。

最初に総譜を一読し、記号ごとの規則性や例外がどこに出現するかを把握すると、合奏中の修正が最小限で済みます。実音での響きの合流点を耳で確かめ、パート間で音程や和声音の整合が取れているかを確認しながら進めると齟齬を抑えられます。

おすすめの音楽教室

「楽器は独学でもある程度は習得できますが、やはり限界があります。正しいフォームや効率的な練習方法をプロから学ぶことで、上達スピードが格段に違ってきます。独学で時間をかけて遠回りするよりも、最初からレッスンを受ける方が確実で挫折しにくいのです。

全国に教室を展開している シアーミュージック なら、初心者から経験者までレベルに合わせたマンツーマン指導が受けられます。さらに、いまなら無料体験レッスンも実施中。プロのサポートを受けながら、あなたも音楽をもっと楽しく、もっと早く上達させてみませんか?」

\無料体験レッスン実施中/

シアーミュージック公式サイトはコチラ

ホルンのヘ音記号の要点まとめ

まとめ

- ホルンのヘ音記号には実音通りとオクターブ上演奏が併存する

- 下加線が多い譜面はオクターブ上演奏の可能性を疑う

- ホルンはin Fが基本で記譜より実音が五度下に響く

- in Gやin Dが現れる作品では早めに読み替えを確認する

- 調号と臨時記号を先に確定してから移調を適用する

- 難所は一時的に読みやすい譜表へ書き直して練習する

- 実音で歌ってから吹く練習が音像化と精度向上に役立つ

- 見た目の音域分布からヘ音記号の運用を推測できる

- 練習前に版や校訂の注記を読み記譜方針を共有しておく

- スコア全体を俯瞰し混在する指定の規則性を掴んでおく

- 音名ではなく度数で考える癖が初見対応の助けになる

- 合奏では実音の合流点を耳で確認し和声の整合を保つ

- in E♭やin B♭など他楽器の移調感覚も併せて把握する

- ヘ音記号の読みは視覚の手掛かりと音感の両輪で安定する

- ホルン ヘ音 記号の理解は誤読防止と演奏効率の向上に直結する

自宅に眠る楽器は楽器買取専門店がおすすめ

もし自宅に使っていない楽器があるなら、楽器買取専門店【楽器の買取屋さん】を活用するのがおすすめです。

出張買取や宅配買取に対応しているため、自分で楽器を運ぶ手間がなく、スムーズに査定から現金化まで進められます。買い替えや新しい楽器の購入資金に充てたい方は、まず無料査定を依頼してみてください。

\最短30分の無料出張査定/

楽器の買取屋さん公式サイトはコチラ