❕本ページはPRが含まれております

オーボエ ダモーレ 何管という疑問は、移調楽器の基礎や同族楽器の関係を整理するとすっきり理解できます。

本記事では、譜面上の表記と実際に鳴る音の違い、A管としての特性、関連するF管やC管との位置づけを整理し、演奏や選定の判断材料になる情報を体系的にまとめます。初学者から指導現場で説明する立場の方まで、迷わず答えにたどり着ける視点で解説します。

この記事でわかること

- オーボエダモーレが何管でどう鳴るか

- A管とF管やC管の違いと関係

- 同族楽器の役割と音域の位置づけ

- 楽譜の読み替えと実音理解のコツ

オーボエダモーレは何管かを理解する基本知識

移調楽器とは何かを分かりやすく解説

移調楽器とは、譜面上でCと記された音を演奏したときに、実際には別の高さで鳴る楽器の総称です。ピアノのように譜面通りの高さで鳴る実音楽器と異なり、楽器ごとに決まった基準音高へ移して響きます。例えばB♭管は譜面のCを吹くと実音のB♭が鳴り、E♭管は実音E♭が鳴ります。

移調の概念があることで、奏者は記譜が統一された運指体系のまま、異なる調性の仲間へ持ち替えやすくなります。したがって、演奏現場では移調の仕組みを理解しておくと、チューニングや合奏での役割把握が円滑になります。

移調が必要とされる理由

発音機構や管長による音域と音色の確保、旋律の読みやすさ、運指の共通化といった実務的理由が背景にあります。結果として、管弦楽や吹奏楽では移調楽器と実音楽器が混在し、統一的な譜面運用が可能になります。

C管の楽器とオーボエの関係について

オーボエはC管で、譜面のCを吹くと実音Cが鳴ります。フルートやピッコロもC系の仲間で、奏者は譜面通りに実音を把握できます。

合奏での基準音Aのチューニングでも、C管であることは音程確認を直感的にし、和声上の役割の把握を助けます。C管のオーボエは、旋律を明瞭に提示する局面が多く、実音で構築される和声感と整合しやすいという利点があります。

F管の特徴とイングリッシュホルン

イングリッシュホルンはF管で、譜面のCを吹くと実音Fが鳴ります。これはオーボエより完全五度低い実音を生む設計で、中低音域に温かい響きをもたらします。

同族持ち替えの典型例として、オーボエ奏者が楽章や楽曲内でイングリッシュホルンへ替える場面があり、移調譜で読み替えることで運指の連続性が保たれます。表情豊かな中音域やハスキーな色彩を担うことが多く、旋律の受け渡しや対旋律で重宝されます。

A管の仕組みとオーボエ ダモーレ

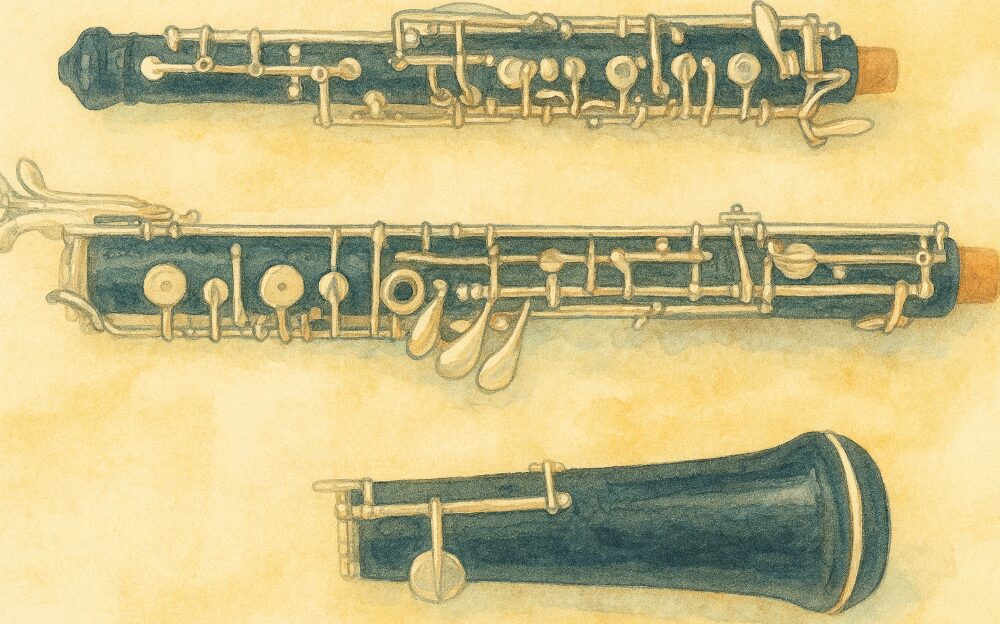

オーボエダモーレはA管で、譜面のCを吹くと実音Aが鳴ります。すなわち記譜より短三度低く響く設計で、柔和で甘いニュアンスが特徴です。サイズはオーボエとイングリッシュホルンの中間的で、音域はオーボエより低めに重心が置かれます。

旋律を滑らかに歌わせる役割が多く、合奏でのブレンドにも適しています。A管という性格上、和声の中心音域に自然に溶け込み、ソリスト的な存在感と伴奏的な懐深さを両立させやすい点が魅力です。

主要同族の調性と鳴り方の比較

以下は同族主要楽器の調性と実音の関係をまとめた表です。

| 楽器名 | 調性 | 譜面Cの実音 | 音域の重心 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|---|

| オーボエ | C管 | C | 中高音 | 明瞭で芯のある旋律提示 |

| オーボエダモーレ | A管 | A | 中音 | 甘美で滑らかな歌心 |

| イングリッシュホルン | F管 | F | 中低音 | 温かく落ち着いた色彩 |

| バスオーボエ | C管 | C(1オクターブ下) | 低音 | 重厚で稀少な低音担当 |

| ヘッケルフォーン | C管 | C(1オクターブ下) | 低音 | 力強く太い響き |

| ミュゼット | E♭管 | E♭ | 高音 | 明るく鋭い小型同族 |

ドイツ音名と移調楽器の関係性

クラシックの現場ではドイツ音名が頻用され、Cをツェー、Dをデー、Eをエー、Fをエフ、Gをゲー、Aをアー、Hをハーと呼びます。変化記号はBがB(シ♭)、Hがシを指すなど、日本語やイタリア音名との対応を把握しておくと、移調や楽曲分析の会話が円滑になります。

移調楽器の理解を深めるうえで、音名の呼称の違いに慣れておくことが、読譜や指示の受け取りミスを減らす助けになります。

オーボエダモーレは何管かと同族楽器の特徴

同族楽器の特徴

バスオーボエとヘッケルフォーンの違い

バスオーボエとヘッケルフォーンはいずれもC管で、オーボエの1オクターブ下を担います。両者の相違点は、管の構造と音色の性格にあります。バスオーボエはオーボエ系の細身の発想を拡張した設計で、ダークながらも縦の線が通った響きが得られます。

一方、ヘッケルフォーンは管の内径が太めで、倍音が豊かに含まれ、より力感のあるサウンドを生みます。編成や楽曲の要求に応じて、低音域での存在感やブレンドの度合いが選択されます。

ミュゼットの音域と役割について

ミュゼットはE♭管で、オーボエより短三度高く鳴る小型の同族です。明るく軽快な音色が特色で、華やかなパッセージや高音域の装飾に適しています。

現代の大編成で登場頻度は高くないものの、響きの色替えとして貴重な選択肢になり、編成上のアクセントや特殊効果として有効に機能します。

吹奏楽やオーケストラでのオーボエ

合奏におけるオーボエは、チューニングの基準提示や旋律の明確化を担います。C管で実音が直観的に把握できるため、和声の中での役割をつかみやすく、音程バランスの要にもなります。

楽曲によってはオーボエダモーレやイングリッシュホルンへの持ち替えが求められ、色彩の変化で楽章のコントラストを生み出します。場面に応じた発音ニュアンスやビブラートのコントロールが、全体の音像を左右します。

移調譜を使う演奏の利点とは

移調譜の利点は、運指体系の一貫性と読譜の効率にあります。A管のオーボエダモーレでも、記譜が統一されていれば、奏者は相対的な運指で素早く理解できます。持ち替えの際の心理的負担が減り、リハーサルの時短にもつながります。

さらに、スコアリーディングでは実音関係を把握する癖をつけることで、合奏全体の調性感が明確になり、音程の微調整やフレージングの方向づけが行いやすくなります。

オーボエにおすすめの音楽教室

オーボエをこれから始めたい方や、基礎からしっかり学びたい方には「椿音楽教室」のオーボエレッスンがおすすめです。

椿音楽教室なら、経験豊富な講師が基礎から丁寧にサポートしてくれます。

無料体験レッスンもあるので、気軽に始められますよ♪

👉 椿音楽教室のオーボエレッスンを詳しく見る

オーボエ ダモーレ 何管のまとめと学び方

まとめ

- オーボエダモーレはA管で記譜より短三度低く鳴る

- オーボエはC管で譜面通りの実音がそのまま響く

- イングリッシュホルンはF管で完全五度低く響く特性

- バスオーボエとヘッケルフォーンはいずれもC管低音

- ミュゼットはE♭管で高音域に明るい色彩を与える

- 移調楽器は運指統一と読譜効率化を目的に用いられる

- ドイツ音名の把握は現場の意思疎通を円滑にする

- C管とA管やF管の位置関係を実音で把握しておく

- 合奏では役割に応じて同族持ち替えで色彩を変える

- 記譜と実音の差を常に意識して音程の中心を探る

- ロングトーンと音階練習でA管特有の抵抗感に慣れる

- スコアを実音換算で読む癖がアンサンブル力を高める

- 低音同族の選択は編成と求められる存在感で判断する

- 高音同族の活用は装飾や音色のアクセントに有効

- オーボエ ダモーレ 何管の疑問はA管理解で明確になる

自宅に眠る楽器は楽器買取専門店がおすすめ

もし自宅に使っていない楽器があるなら、楽器買取専門店【楽器の買取屋さん】を活用するのがおすすめです。

出張買取や宅配買取に対応しているため、自分で楽器を運ぶ手間がなく、スムーズに査定から現金化まで進められます。買い替えや新しい楽器の購入資金に充てたい方は、まず無料査定を依頼してみてください。

\最短30分の無料出張査定/

楽器の買取屋さん公式サイトはコチラ