❕本ページはPRが含まれております

フルート 四オクターブ 運指を調べている方は、高音域で音がかすれる、音程が不安定になる、どの指使いを選べばよいか迷う、といった悩みを抱えやすいです。現代曲や後期ロマン派の大編成で要求されることがあり、教則本の掲載だけでは判断材料が足りない場面もあります。

この記事では、実際に使われる場面を想定しながら、音程の傾向や難易度、リングキーやH管の有無による違いを整理し、選びやすい運指だけをわかりやすくまとめます。高音域の表現力を安全に広げたい方に向けて、明確な基準と具体例を提示します。

この記事でわかること

- 四オクターブの音域特性と発音の要点

- 主要音の実用的な運指と使い分け

- 楽器仕様別の注意点と調整方法

- 演奏場面ごとの選択基準と練習法

フルートの四オクターブ 運指の基本解説

4オクターブ目の音域と特徴

四オクターブはフルートの最高音域にあたり、息のスピード、アンブシュアの角度、管内の共鳴条件がシビアに求められます。音量を上げると音程が下がりやすい運指や、逆にピアニッシモで不安定になる運指があるため、音量と音色の目標に合わせた選択が鍵となります。

現代曲や後期ロマン派のオーケストラ作品では瞬発力と確度が求められるため、難度の高い代替運指よりも、安定して狙いどおりの音程に乗る指使いの優先度が上がります。楽器個体差の影響も受けやすいため、基準の運指を決めてから微調整する流れが実践的です。

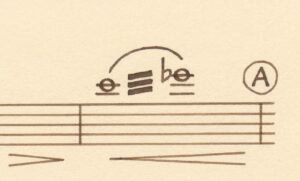

運指表の見方と記号の説明

運指表の黒丸は押さえるキー、白丸は離すキーを示します。リングキーのキーは押しながら穴を開ける場合に二重丸を用い、細かな音程調整に役立ちます。

右手小指は足部管のキーを複数扱うため、esはEsキー、cisはCisキー、cはCキー、H管ではh、さらにギズモレバーはギで示します。左手親指はBriccialdiキーをB、足部管側のキーをHで表記します。

左手小指のGisレバーはgis、右手トリルキーは頭部管側をL、足部管側をRとして区別します。これらの表記を把握すると、運指の意図や音程傾向が読み取りやすくなります。

記号表記の前提

- Bは左親指のBriccialdiキー

- Hは左親指の足部管側キーおよびH管の指定

- LとRは右手の二つのトリルキーの位置

- ギはギズモレバー、超高音域での有効な補助

C4とCis4の代表的な指使い

四オクターブのドは複数の有力候補が存在します。まず、C4においては、Bトリル運指を流用する形の指使いがもっとも簡便で、強奏で音程がやや下がりやすいためフォルテで効果を発揮します。

より広く使われるのは、Gisレバーを加えた運指で、安定した音程と音色が得られ、オーケストラの現場でも採用例が多いとされています。

さらに、リングキー専用となりますが、右手中指のリング穴を開放した運指はピアニッシモの確度が高く、音程もまとまりやすいのが利点です。超弱音でドが必要な場合は、Gisレバーを保ったうえで右手を軽くし、ギズモレバーを併用する運指が有効です。

Cis4では、もっとも簡単な指使いはわずかに高めの音程傾向があります。音程の落ち着きを優先するなら、Gisレバーを組み合わせた運指が扱いやすく、リングキーの場合は左手薬指の穴をわずかに開ける操作でさらに安定します。

場面に応じて、簡便性を取るか、音程の堅牢さを取るかを使い分けると良い結果につながります。

D4とEs4で安定する指使い

D4は、左親指Bを伴う基本運指が最も扱いやすく音程も安定します。H管の楽器であれば、Hを活用することでさらに芯のある発音に寄せられます。一般的に知られる別案もありますが、音程がやや高めになる傾向があり、四オクターブでは採用優先度は下がります。

Es4は難度が高くなりますが、トリルキーLとHを組み合わせる指使いが比較的安定します。息の角度はわずかに下向きに設定し、息のスピードを保ったままアンブシュアを締めすぎないことがポイントです。

Esは音抜けに差が出やすい音なので、直前の音からスムーズに移行できるフィンガリングを選ぶと、実演での再現性が高まります。

E4とF4の実用的な運指例

E4は四オクターブの中でも鳴らしにくい部類ですが、Rトリルキーを活かした運指が比較的出しやすいとされます。吹き始めに息が細くなると反応しないため、息の初速を確保し、上唇のコントロールで過度な鋭さを避けると、音程と音色のバランスが取りやすくなります。

F4は二重丸を伴うリングキー操作とL、Rの併用で安定度が上がります。音程はやや低めに出る傾向があるため、息の角度を上げすぎず、息速で持ち上げすぎないことが肝要です。代表的な協奏曲の締めでのFは確実性が求められるため、この運指を基準に整えると安心感が高まります。

主要音の比較表

| 音 | 推奨の考え方 | 音程傾向 | 使いどころ |

|---|---|---|---|

| C4 | Gisやギズモ併用で確度向上 | 低め〜中庸 | フォルテやppの両極対応 |

| Cis4 | Gis追加で安定化 | やや高め→改善 | 場面に応じて選択 |

| D4 | B活用が基本、H管で強化 | 中庸 | 基本形として信頼 |

| Es4 | LとHの組合せで発音確保 | 中庸 | 旋律中の安定を優先 |

| E4 | R利用で反応性を確保 | 変動幅大 | 入りの確度を重視 |

| F4 | L・Rとリング操作で安定 | 低め | 終止などでの確実性 |

Fis4で使用される特殊な指使い

Fis4は三オクターブのファにCisキーを足す派生形が覚えやすく、右手小指でEsとCisを同時に扱います。反応は比較的良好ですが、要求される場面は限定的です。

現代のソナチネなど高難度レパートリーで実音の食いつきが求められる場合に備え、運指の手順をあらかじめ筋肉記憶に落とし込んでおくと、本番で迷いなく運べます。音程が上ずると感じたときは、息の角度を下げ、上唇の支点を意識すると落ち着きます。

フルートの四オクターブ 運指の実践活用

音程の安定を重視した選び方

四オクターブは音程の上下動が顕在化しやすいため、基準は常に安定性です。例えばC4はGisやギズモの併用でppからmfまで音程を揃えやすく、D4はBを使う基本形でブレが少なくなります。

Es4はトリルキーの使い方で共鳴を引き出し、E4はRトリルの反応を頼りに発音を確保します。選択時は、単音だけでなく前後の運指遷移も含めて評価すると、実演でのミスを減らせます。

選定のチェックポイント

- 目標のダイナミクスで音程が中央に収まるか

- 前後の音から無理のない指替えで入れるか

- 息の初速と角度が過度にシビアにならないか

ピアニッシモで効果的な運指

ppでのC4はリングキー専用の開放を利用する運指が高い再現性を示し、音色の薄さを回避できます。Cis4はリング穴のわずかな開放で音程が落ち着きます。

E4は入りが難しいため、最小限のアタックで芯を作れるR活用の指使いが有効です。いずれも腹圧を抜きすぎると音が消えるため、息速は保ちつつ気流断面を狭める意識が役立ちます。

フォルテで役立つ指使いの工夫

フォルテではC4の簡便運指が使いやすく、音程が下がりやすい傾向を逆に利用して暴れを抑えられます。D4は基本運指で太さが出しやすく、H管ならさらなる安定が見込めます。

F4は音程が低めに寄るため、唇の角度で持ち上げるのではなく、息の密度を上げて芯を作ると無理がありません。結果として音の立ち上がりが均質になり、メロディラインの説得力が増します。

リングキー楽器で可能な変え指

リングキーは孔の開閉度合いで音程や音色を繊細にコントロールできます。C4で右手中指の穴を開放する運指はppの安定に直結し、Cis4で左手薬指穴をわずかに開ける調整は高めの音程を収めやすくします。

二重丸の操作は初めは難しく感じますが、開放量を段階的に変えて最適点を探る練習を行うと、ステージでの再現性が高まります。

オーケストラ作品での実際の活用

後期ロマン派や二十世紀の楽曲では、四オクターブの到達がクライマックスに置かれることが少なくありません。例えば終止のFやアクセント付きの高音Cは、確実性を優先して標準運指を選ぶのが現実的です。

現代作品ではFis4など特殊な音が示される場合があり、EsやCisの複合操作に即応できるよう、セクション練習で個々の選択をすり合わせておくとアンサンブルの整合が取りやすくなります。

ホールの響き方によっても反応が変わるため、ゲネプロで音程の微調整ポイントを共有しておくと安心です。

フルートにおすすめの音楽教室

フルートをこれから始めたい方や、基礎からしっかり学びたい方には「椿音楽教室」のフルートレッスンがおすすめです。

椿音楽教室なら、経験豊富な講師が基礎から丁寧にサポートしてくれます。

無料体験レッスンもあるので、気軽に始められますよ♪

👉 椿音楽教室のフルートレッスンを詳しく見る

フルート四オクターブ運指まとめ

まとめ

- 四オクターブは安定性を最優先に指使いを選ぶ

- C4はGisやギズモ併用で弱音から整えやすい

- C4の簡便運指は強奏で音程の下がりを活用

- Cis4はGis追加とリング開放で音程を安定化

- D4はBを活かす基本運指で太く安定させる

- H管の活用でD4の芯とレスポンスを強化できる

- Es4はLとHの組合せで共鳴を引き出しやすい

- E4はR利用で入りの反応を確保しやすくなる

- F4は二重丸とL・R併用で確実性を高められる

- F4の低め傾向は息の密度で補正して整える

- Fis4はEsとCis同時操作で覚えやすい構成

- リングキーは孔開放で精密な音程調整が可能

- 運指は前後の遷移も含めて総合で評価する

- ホールと編成に合わせゲネプロで微調整する

- 基準運指を決め練習で再現性を高めておく