❕本ページはPRが含まれております

クラリネット ドイツ 音名の基礎と覚え方完全ガイドはじめてクラリネットのドイツ音名に向き合う初心者に向けて、つまずきやすいポイントを整理します。

この記事では、クラリネットのドイツ音名を初めて学ぶ読者にも読みやすい順序で内容を配置し、反復しやすい覚え方と実践法を提示します。早見表の活用と基礎理論の理解を往復することで、合奏中の指示にも即応できる状態を目指します。

この記事でわかること

- ドイツ音名の基本ルールと例外を理解できる

- B♭クラリネットの記譜音と実音の対応が分かる

- 早見表の作り方と効率的な活用法を把握できる

- 合奏で迷わない読み替えの手順を身につけられる

クラリネット ドイツ音名の基本解説

ドイツ音名の基本解説

ドイツ音名とはを理解する

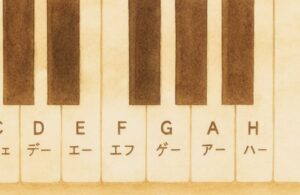

ドイツ音名は、音の名前をドイツ語で表す体系で、英語やイタリア語表記と異なる部分があります。最大の特徴は、シの自然音をH、シのフラットをBとする点です。

半音上げは語尾にis、半音下げは語尾にesを付けて表し、AやEなど母音で終わる音名のフラットはAs、Esのようにsだけを付ける表記が使われます。合奏現場では、指揮者からHやEsといった呼称で即座に音が指定されるため、意味と対応関係を早めに整理しておくことが肝要です。

クラリネットでは実音と記譜音が異なるため、ドイツ音名を記譜上で理解する場面と、実音として把握する場面の両方が生じます。ここを分けて学ぶことで、混乱を避けやすくなります。

初心者に向けた基礎知識

クラリネットはB♭を基準とする移調楽器で、譜面に書かれた音より実際に鳴る音が全音低くなります。たとえば譜面上のドは、響きとしてはシ♭に相当します。学習初期は、譜面の位置で覚えることと鍵盤(実音)で覚えることを意図的に分け、状況に応じて使い分けると理解が進みます。

また、ピアノ経験がある場合でも、鍵盤配置に引きずられず、五線譜上の位置とクラリネット運指の対応を先に固める方がスムーズです。後から実音への読み替えを追加する流れにすると、段階的に定着します。

ドイツ音名の覚え方を解説

ドイツ音名は、規則を押さえると短期間で整理できます。基本の自然音はA, H, C, D, E, F, Gの並びで、BはB♭を指します。半音変化は語尾の付与で表現します。

自然音と派生の要点

-

自然音:A H C D E F G

-

半音上げ(シャープ):語尾にis(Cis, Dis, Eis, Fis, Gis, Ais, His)

-

半音下げ(フラット):語尾にes(Ces, Des, Es, Fes, Ges, As, B)

-

AとEはAs, Esのようにsのみを付ける表記が一般的です

-

次の表は、初学者が混同しやすい箇所を抑えた最小限の対応表です。

| 種別 | 記譜の例 | ドイツ音名 | 補足 |

|---|---|---|---|

| 自然 | シ | H | Bはシ♭ |

| 自然 | シ♭ | B | Bは常にシ♭ |

| ♯ | ファ♯ | Fis | isで半音上 |

| ♭ | ミ♭ | Es | sのみで表す慣用形 |

| ♭ | ラ♭ | As | sのみで表す慣用形 |

例外はありますが、基本はこの規則で読み解けます。慣れてきたら、和声進行や調号との関係で音名を瞬時に判断できるよう、楽曲内での用法に触れながら反復すると定着が加速します。

記譜音と音名の違いを整理

記譜音は譜面に書かれている音名、音名はその音をどう呼ぶかの名称です。クラリネットの学習では、ドレミ(イタリア音名)とドイツ音名が併用されるため、呼び分けの基準をはっきりさせることが大切です。

譜面を読む段階では、まず記譜音としての位置と指使いを即応できるようにし、耳や鍵盤で音を確認する際は、実音としてのドイツ音名に切り替えると混乱が少なくなります。

合奏中はドイツ音名での指示が主となる場面が多いため、譜面上の位置からドイツ音名に変換する思考の順路を一定化しておくと、リハーサルがスムーズになります。

実音と音名の関係を知る

B♭クラリネットは、譜面と実音が全音ずれます。次の表は、譜面上の基本音名と、実音としてのドイツ音名を一対で示したものです(1オクターブ分)。

| 記譜音(譜面) | 実音(ドイツ音名) |

|---|---|

| ド | B |

| レ | C |

| ミ | D |

| ファ | Es |

| ソ | F |

| ラ | G |

| シ | A |

この対応を覚えておくと、ハーモニーディレクターやピアノで音を確認する際に素早く一致させられます。臨時記号が付く場合も、まずはこの全音差を適用し、次にis(シャープ)やes(フラット)の語尾規則で言い換えれば判断が安定します。

クラリネット ドイツ音名を効率よく習得する方法

移調楽器としての特徴を理解

クラリネットは同じ指使いでも実音が他楽器と異なる移調楽器です。B♭クラリネットの譜面は実音より全音高く書かれるため、同じC表記でもピアノのB♭が鳴ります。サックスやホルンなども別の調性を持つため、合奏ではパートごとの実音感覚を共有する場面が出てきます。

移調の理解は、音名の記憶だけでなく、和声の聴き取りにも影響します。和音の根音や第三音を実音で把握できると、チューニングやバランスの判断が速くなります。練習時は、記譜→実音→ドイツ音名の順で言い換えるミニドリルを繰り返すと、読み替えが自動化されやすくなります。

早見表を使った練習方法

早見表は、学習初期の負荷を下げる強力な補助ツールです。B♭クラリネット専用に、記譜音のド〜シを縦列、実音のドイツ音名B〜Aを横列に置いた小型表を用意し、譜面台の隅に貼っておくと即座に参照できます。臨時記号付きの行も追加し、CisやDesといった派生音の語尾規則を確認できる形にしておくと効果的です。

運用のポイントは、常に視線を長く止めないことです。毎回表で確認するのではなく、まず自分で答えを口に出し、正誤確認として早見表をチラ見する使い方にすると、依存せずに暗記が進みます。

記譜音と実音を読み替えるコツ

読み替えは、手順を固定すると格段に速くなります。おすすめは次の順路です。

1)譜面の記譜音を即答する

2)B♭クラリネットの全音差を適用して実音に変換する

3)実音をドイツ音名で言い換える

臨時記号が絡む場合も、まずは全音差を適用し、その後にisやesの語尾を決めると迷いません。たとえば譜面上のミ♯は、実音でレ♯に相当し、ドイツ音名ではDisとなります。譜面上のシ♭は、実音でラ♭に相当し、Asと読み替えられます。

まぎれやすいポイントの整理

- シの自然音はH、シ♭はBと区別する

- AやEのフラットはAs、Esの表記が一般的

- 二重変化(例:Eses、Ases)は初学段階では扱いを後回しにする

覚え方を応用した練習の工夫

発音しながらのスケール練習は、音名の自動化に役立ちます。長調・短調それぞれで、上行は記譜で、下行は実音のドイツ音名で唱える方法を導入すると、視点の切り替えが鍛えられます。和音練習では、実音で根音・第三音・第五音をドイツ音名で即答し、耳と理論の結び付きを強めます。

さらに、合奏でよく登場する進行(例:属→主)を抜き出し、指揮者の呼称に合わせて瞬時に音を出すショートドリルを作ると、現場適応力が上がります。短時間でも高頻度で行う反復が鍵となり、週単位での定着につながります。

クラリネットにおすすめの音楽教室

クラリネットをこれから始めたい方や、基礎からしっかり学びたい方には「椿音楽教室」のクラリネットレッスンがおすすめです。

椿音楽教室なら、経験豊富な講師が基礎から丁寧にサポートしてくれます。

無料体験レッスンもあるので、気軽に始められますよ♪

👉 椿音楽教室のクラリネットレッスンを詳しく見る

クラリネットのドイツ音名まとめ

まとめ

- ドイツ音名はHとBの区別を起点に整理する

- B♭クラリネットは記譜より実音が全音低い

- 記譜→実音→ドイツ音名の順路を固定する

- isとesの語尾規則で半音変化を素早く読む

- AとEのフラットはAsとEsで覚えておく

- 早見表は答え合わせ用に短時間だけ参照する

- 譜面位置と鍵盤位置の学習は段階的に分離する

- 合奏想定のコールアンドレスポンスで鍛える

- ハーモニーの役割を実音名で即答できるようにする

- スケールは上行を記譜名下行を実音名で唱える

- 臨時記号は全音差を適用してから語尾を決める

- 和音の根音第三音第五音を音名で言い換える

- 二重変化音は初級段階では優先度を下げてよい

- 反復間隔を短くして日次で小テスト化する

- 合奏前に対応表で当日の調と派生の確認をする