❕本ページはPRが含まれております

クラリネット リード 削り方で検索している方は、今の音が重く感じたり、リード調整の適切な削り方が分からず迷っていることが多いはずです。硬いと感じる吹奏感や強すぎる抵抗感に対して、削る道具の選び方や削る箇所の優先順位を理解すれば、無駄なく改善できます。

また、新品の扱い方や演奏後に起こるゆがみの直し方を押さえることで、リードの寿命も伸ばしやすくなります。ここでは初級者でも安全に取り組める手順に絞って解説します。

この記事でわかること

- 削る判断基準とチェック方法が分かる

- 必要最小限の道具と選び方が分かる

- 失敗しにくい削り順序と具体手順が分かる

- 長持ちさせる保管とメンテの習慣が分かる

クラリネット リード 削り方の基礎

リード調整の基本チェック

最初に確認したいのは、マウスピースに装着した際の密着と気密です。正面から先端を覗き、リード先端がマウスピースの曲線とほぼ一致しているか、左右が均等に沿っているかを見ます。

次に、軽く指で先端を弾いて反応を確かめ、弱い息でpp、通常の息でmf、強めでffが無理なく出るかを段階的に試します。低音域で息が詰まりやすい、同じ息でも高音だけ鳴りづらい、アタックが鈍いといった症状は、調整候補のサインです。

テーブル面(裏側)が平らでないと気密が落ちるため、ガラス板など平滑な面に当ててガタつきを確認します。いずれも大幅な加工の前に行うチェックで、ここで原因を切り分けると、無駄な削りを避けられます。

硬いリードの見極めポイント

硬いと感じる場合、低音で鳴り始めが重い、タンギング後の反応が鈍い、長時間の演奏で口周りの負担が急に増す、ピッチがわずかに高寄りになる、といった傾向が表れやすいです。これらが複合して出るなら、削りで軽くする価値があります。

ただし、マウスピースのフェイシング長や開き、アンブシュアの圧力、リガチャーの締めすぎでも硬さ様の抵抗は生じます。まずはリガチャーを微調整し、装着位置を先端に対して極端に下げていないか確認すると、不要な加工を回避できます。

抵抗感が強い時の原因整理

抵抗感は、リードそのものの硬さだけでなく、先端の密閉不足、左右バランスの偏り、裏面の反り、リガチャー位置、マウスピースとの相性が影響します。演奏前に水分を含ませた後、数十秒置いて繊維を落ち着かせるだけで反応が改善するケースもあります。

改善の順番は、装着と湿らせ方の見直し、リガチャーの締め具合調整、裏面の平面出しの確認、そして初めて最小限の削りです。強い抵抗に対して一気に削ると、今度は軽すぎる別の問題を招きやすいため、微量加工と試奏を交互に行うのが安全です。

削る道具の選び方と保管

最低限そろえたいのは、平滑な下敷き(ガラス板や金属プレート)、紙やすり数種(目安は600〜2000番台)、リード用の面出しツールやスクレーパー系ツール、柔らかい布です。

ツールは切削量を細かく制御でき、持ち替えの手間が少ないものを選ぶと失敗が減ります。保管は湿度変化が緩やかなケースを用い、演奏後は水分を拭い、通気のある状態で乾燥させます。

| 道具 | 主な用途 | メリット | デメリット | 目安の番手/仕様 |

|---|---|---|---|---|

| 紙やすり | 裏面の平面出しや軽微な調整 | 入手容易で細かな番手が選べる | 押しつけすぎると削り過ぎやすい | 600〜800で整え、1000〜2000で仕上げ |

| 面出しプレート | 裏面の当たり確認と整面 | 均一に当てやすく再現性が高い | 初期費用がかかる | 平滑素材で薄手が扱いやすい |

| スクレーパー系ツール | 表面の局所調整やエッジ整形 | 微量ずつ削れて狙いを定めやすい | 使い始めは当て方に慣れが必要 | 角度一定で軽圧ストロークが前提 |

ツールの切れ味が落ちた状態は誤差が大きくなります。摩耗を感じたら交換や研ぎ直しを行い、金属ツールはキャップやケースで刃先を保護しておくと安全です。

新品リードの慣らし手順

新品は繊維が落ち着いておらず、短時間で性格が変わります。最初の数日は数分ずつ吹いて乾かすサイクルを繰り返し、複数枚をローテーションして均等に馴染ませます。初期から長時間吹き込むと、その日の湿度で形状が偏り、のちの調整幅が狭まります。

慣らし中は削りを極力避け、必要があれば裏面の軽い面出しに留めます。慣れてから反応が重いと感じた場合に、次章の手順で最小限の加工に進むと、仕上がりの見通しがよくなります。

クラリネット リードの削り方の実践

削る箇所の優先度と順番

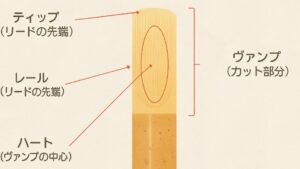

削る順番は、楽器の反応に与える影響の小さい箇所から始めると安全です。目安として、裏面の平面出しと微修正、次に表面の両サイドのバランス取り、最後にマウスピースと接地する後方の角の調整という流れが扱いやすいです。

裏面は気密に直結するため、極薄く均一に当てて反りを整えます。表面は先端から数ミリの繊細な領域を避け、ハートの左右外側をわずかに薄くしてレスポンスを整えます。

後方角の面取りは吹奏抵抗の質感に影響が大きく、行う場合はごく軽微に留め、都度試奏して戻れるうちに判断を止めます。少し削って試すサイクルを短く刻むことが、過加工を防ぐ鍵になります。

基本の削り方ステップ

削りは力ではなく当て方と回数で制御します。道具に対する角度を一定に保ち、短いストロークで軽圧を積み重ねます。

ステップ1:裏面の整面と当たり出し

平滑な面に紙やすりを置き、リード裏面を数回スライドさせます。押し当てるのではなく、自重に近い軽圧で前後同回数ずつ当て、削りムラを避けます。光の反射で高低を確認し、ガタつきが収まる範囲で止めます。

ステップ2:表面サイドの微調整

スクレーパーでハート外側の左右にごく浅いストロークを1〜2回入れ、試奏します。反応が軽くなり過ぎたらそこで中止し、必要なら反対側で微調整します。先端近くは薄く、少量でも変化が大きいため、基本的に触れません。

ステップ3:後方角のエッジ処理

マウスピースと接する後方角を軽く面取りすると、発音の粘りが減って息の通りが滑らかになります。面取りは角を落とし過ぎないよう斜めに一筋入れる程度に留め、すぐ試奏して感触を確かめます。

最後に1000〜2000番で表面を数ストロークなで、毛羽立ちを整えて終了します。どの段階でも、削ったら必ず吹いて判断するのが失敗を避ける近道です。

演奏後のゆがみの戻し方

演奏後は水分で繊維が膨らみ、乾燥時に左右サイドが反ってゆがみが出やすくなります。まず平滑な面で裏面の当たりを確認し、軽い当て直しで整えます。

加えて、サイドが外へ反っている場合は、親指と人差し指で左右を同時に優しく内側へしならせ、柔らかくほぐすように戻します。この時、折り曲げるのではなく、全体を弧状に微小変形させて戻すのがコツです。

力みや急な曲げは繊維を傷めるため避け、数回に分けて行います。仕上げに軽く湿らせてから短時間の試奏で状態を確かめると、再現性が高まります。

リードの寿命を延ばす習慣

寿命を伸ばすには、複数枚のローテーション、演奏後の水分除去、通気性のあるケースでの乾燥、そして定期的な裏面の微調整が効果的です。毎回同じ一枚を酷使すると、繊維が偏って変形が進みやすくなります。

ケース内に過度な乾燥材を入れて極端に乾かすと割れやすくなることがあるため、季節や環境に応じて量を調整します。汚れが気になる場合は流水で軽くすすぎ、柔らかい布で水分を拭き取ります。保護フィルム付きのホルダーを併用すれば、持ち運び時の反りを抑えやすくなります。

クラリネットにおすすめの音楽教室

クラリネットをこれから始めたい方や、基礎からしっかり学びたい方には「椿音楽教室」のクラリネットレッスンがおすすめです。

椿音楽教室なら、経験豊富な講師が基礎から丁寧にサポートしてくれます。

無料体験レッスンもあるので、気軽に始められますよ♪

👉 椿音楽教室のクラリネットレッスンを詳しく見る

クラリネットリード 寿命を伸ばす削り方の要点

まとめ

- 削りは最小限を合言葉にして試奏で判断する

- 裏面の平面出しを優先し気密を確保する

- 先端の繊細な領域には基本的に手を付けない

- 表面サイドは左右均等に微量ずつ整える

- 後方角の面取りは感触が変わるため慎重に

- 硬いと感じたら道具の前に装着を見直す

- 抵抗感は装着や湿らせ方でも変化しやすい

- 新品は短時間の慣らしとローテーションを徹底

- 演奏後は水分を拭き通気させてから保管する

- ゆがみは軽いしならせで段階的に戻していく

- 紙やすりは600から仕上げは2000を目安に使う

- スクレーパーは角度一定と軽圧ストロークが基本

- 1〜2ストロークごとに吹いて過加工を防止する

- 保管ケースは湿度変化が緩やかなものを選ぶ

- 小さな改善を積み重ねて最適な一本に仕上げる