❕本ページはPRが含まれております

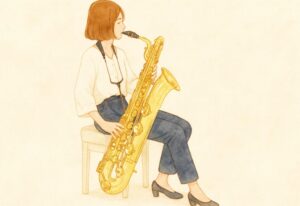

バリトンサックスの構え方を知りたい初心者の方へ、基本を押さえれば楽器の重さに左右されず安定して音が出せます。

立奏と座奏で体の使い方は少し異なりますが、共通する要点は楽器を体の真ん中に置き、横へ倒れたり体がねじれたりしないことです。本記事では姿勢づくりからストラップ調整、呼吸と音程の安定まで、実践しやすい手順で解説します。

この記事でわかること

- 立奏と座奏で崩れない姿勢の作り方

- 真ん中に保つための具体的な手順

- 横に流れないための調整ポイント

- 初心者がプロから学ぶ利点

バリトンサックス 構え方の基本を理解する

初心者がまず意識すべき姿勢

最初に整えるのは、首と背骨をまっすぐに保つニュートラル姿勢です。肩はすくめず、胸や腰に過度な反りを作らずに立ちます。楽器の重量は腕ではなくストラップで受け、マウスピースの高さを口に合わせるように調整します。

頭を下げたり顎を突き出したりして口元で合わせると、息の流れが曲がり音程や音色が不安定になります。口元は強く噛まず、唇でマウスピースをやさしく包みます。

バリトンサックスは特にアンブシュアを緩めに保つと振動が豊かになり、低音域の発音が安定しやすくなります。楽器の角度は体に対して自然に前方へ傾け、ベルや管体に無理な力がかからない位置を探ります。

構え方で大切となる基本の考え方

構え方の目的は「息の通り道をまっすぐにし、最小の力で最大の響きを得る」ことです。これを実現するには、次の三点が鍵となります。

1つ目は荷重の分散です。重量はストラップと体幹で受け、手指はキー操作に専念できるよう力みを避けます。2つ目は可動域の確保で、肘と手首を固めず自然なカーブを保つことで細かな運指が滑らかになります。

3つ目は再現性で、同じ位置に同じ角度で持てるよう基準点を設けます(ストラップ長、マウスピースの角度、ベルの向きなど)。この考え方が定まると、練習や本番で姿勢がぶれても修正の道筋が明確になります。

立奏における体のバランス

立奏では足幅を肩幅程度に取り、両足に均等に体重を乗せます。膝は軽く緩め、骨盤は起こして胸郭を上下に伸ばします。ストラップは口元に無理がかからない最短長に調整し、頭や首で高さを合わせないようにします。

楽器は体の中心線に沿う位置で、右肩だけが下がらないよう注意します。片足に体重が寄ると管体が傾き、息が管内で偏りやすくなります。視線は譜面の高さに合わせて水平に保ち、顎の角度が上下に動かないように練習すると、発音のばらつきが減ります。

立奏のチェック表

| 確認項目 | よくある誤り | 調整のヒント |

|---|---|---|

| 足の荷重 | 片足重心 | 両足の母趾球と踵で三点支持を意識 |

| 首の位置 | 顎を突き出す | ストラップで高さを合わせ頭はまっすぐ |

| 肩の高さ | 右肩が下がる | 管体を中心線に寄せ肘の高さを揃える |

座奏で安定させるためのポイント

座奏では、椅子の奥に深く腰掛けず坐骨で座ります。両足は床にしっかり着け、膝の角度は約90度を目安にします。背もたれに体重を預けると胸郭の動きが制限されるため、背中を立てる感覚を保ちます。

バリトンサックスは重量が大きいので、ストラップのほか、必要に応じてハーネスやフロアピン対応のモデルではピンを併用し、上半身の力みを減らします。譜面台の高さは視線が水平になるよう調整し、首や肩の余計な緊張を避けます。

座奏でも「口に楽器を合わせる」のが基本で、身体の位置を動かさずにストラップ長で微調整します。

楽器を真ん中に保つためのコツ

基準は胸の中心線です。ストラップのフック位置が胸骨の中央上あたりにくる長さにし、管体が左右どちらかに寄らないようにします。右手親指のサムフックへ体重をかけすぎると管体が外側へ回転しやすくなるため、左手とのバランスで支えます。

鏡を使い、マウスピースが顔の中心にあるか、ベルの向きが一定かを確認します。毎回同じ位置を再現できるよう、ストラップの穴や金具の段数、マウスピースの差し込み深さをメモしておくと、練習効率が上がります。

横に流れないための姿勢調整

横方向への崩れは、肩と骨盤のラインが平行でなくなることが主因です。管体の重さに引かれて右側へ倒れやすいので、胸骨の真上に楽器の重量線が落ちる位置を探り、肘は体側から少し前に出して肩甲骨を自由に動かします。

立奏では足裏の内外縁の圧を均等に、座奏では左右の坐骨の圧をそろえると横ブレが減ります。演奏中に横へ寄れてきたら、手や首で直すのではなく、足や坐骨の接地から整えると再発を防げます。

バリトンサックス 構え方を応用する練習法

ストラップで姿勢を支える工夫

バリトンサックスは重量が大きいため、ストラップ選びと調整が姿勢の安定を左右します。首掛け型は可動性に優れますが、長時間では首への負担が増えます。

肩や胸で支えるタイプやハーネス型は荷重分散に優れ、重心が安定しやすくなります。金具は確実にロックされるものを選び、長さは「口へ楽器を持ってくる」基準で毎回同じ位置に固定します。

ストラップタイプの比較

| タイプ | 長所 | 留意点 |

|---|---|---|

| 首掛け型 | 取り回しが軽快で調整が簡単 | 首への負担が大きく長時間で疲れやすい |

| 肩掛け型 | 荷重が分散し呼吸が保ちやすい | 装着に一手間かかる |

| ハーネス型 | 最も安定し重さを感じにくい | 可動域が狭く感じる場合がある |

息を効率よく使うための姿勢

息の流れは姿勢の影響を大きく受けます。息を吐き切って脱力し、その反動で自然に吸うと短い休符でも素早いブレスが可能になります。

胸や肩で吸うのではなく、下方向へ空気が入る感覚を持つと、腹部と背中が同時に広がり、低音域のレスポンスが上がります。

首や喉に力みがあると息の通り道が狭くなります。顎は引きすぎず、舌は口内で平らに保ち、アンブシュアは柔らかく維持します。姿勢が整っていれば、少ない力で豊かな音量が得られ、長いフレーズでも余裕を持って吹けます。

音程を安定させる体の使い方

音程の安定には、姿勢と共鳴位置のコントロールが関わります。低音域では首の下側から首の後ろあたりを響かせるイメージが有効で、高音域では頭頂や眉間方向に響きが抜ける感覚を持つと当たりやすくなります。

合奏では、低音楽器は音の立ち上がりを速くし、全体の土台として少し低めに音程を取る運用が役立つ場面があります。

姿勢が崩れて息の角度が変わると音程も揺れるため、体の中心線と管体の位置関係を最優先で整えます。チューニング時は、姿勢→息→口元の順で確認すると、微調整だけで狙ったピッチに収まりやすくなります。

プロに学ぶことで得られる上達法

初心者はプロに教わるのが上達の近道です。客観的な視点で姿勢の癖を指摘してもらえるため、自己流で固まる前に修正できます。

個々の体格に合わせたストラップ長やマウスピース角度のフィッティング、立奏と座奏の切り替え時の注意点など、教則書だけでは伝わりにくい要素を短時間で獲得できます。

レッスンでは基準姿勢を撮影して記録し、再現性を高める練習計画を立てると、毎回同じ構えで吹けるようになります。オンラインでもフィードバックは可能ですが、重量バランスの確認や微妙な角度調整は対面でのチェックが効果的です。

サックス初心者の基礎練習ガイド

サックスがなかなか上達しない場合、基礎練習の考え方がズレていることが多いです。

「これで合っているのか不安」という初心者は、基礎練習のポイントをまとめた記事を確認してみてください。

バリトンサックス 構え方のまとめ

- ニュートラル姿勢で首と背骨を整え息の通りを確保する

- 重量はストラップで受け手や腕の力みを排除する

- 立奏は両足均等の荷重で膝を軽く緩めて支える

- 座奏は坐骨で座り背もたれに頼らず胸郭を保つ

- 楽器は胸の中心線に置き毎回同じ角度を再現する

- 真ん中を基準に右肩だけ下がらない位置を保つ

- 横への傾きは足裏や坐骨の接地から修正する

- ストラップは固定長を決め口へ楽器を合わせる

- ハーネス等で荷重分散し長時間の安定を得る

- 息は吐き切って脱力し短い休符で素早く吸う

- 低音は首周辺の共鳴を意識し高音は頭頂へ抜く

- 音程は姿勢と息の角度を優先し微調整で整える

- 発音は低音楽器の役割として速い立ち上がりを意識

- 鏡で中心線とベルの向きを確認し習慣化する

- 初心者はプロの指導で早期に正しい型を定着させる