❕本ページはPRが含まれております

ファゴットは何楽器?と検索した方が知りたいのは、どんな仕組みで音が出て、どの音域を担当し、オーケストラや吹奏楽でどのような役割を担うのかという点ではないでしょうか。

この記事では、形状や構造、呼び名の違い、似た楽器との比較までをわかりやすく整理し、学び始めの疑問をすっきり解消します。基礎から丁寧にたどることで、楽器選びや鑑賞の理解が一段と深まります。

この記事でわかること

- ファゴットの構造と音の出る仕組みを理解できる

- 音域やアンサンブル内での役割を把握できる

- 何管かの分類とコントラファゴットの違いがわかる

- 呼び名の違いと関連楽器との比較が整理できる

ファゴットは何管? 何楽器? かをわかりやすく解説

ファゴットは何管? 何楽器? かをわかりやすく解説

ファゴットの基本的な構造と特徴

ファゴットは木管楽器に分類され、二枚のリードを合わせたダブルリードを振動させて発音します。約2.6メートルの管を折りたたむように組み、実際の楽器の高さはおよそ1.3メートル前後です。

金属製の吹き込み管であるクルックにリードを取り付け、本体のウィングジョイント、ダブルジョイント、ロングジョイント、ベルジョイントという四つの部位が連なる構造になっています。二本の管路は下部でU字金具によって接続され、効率よく息が循環します。

キー配列は左右の親指に多くの役割が割り当てられ、音孔の位置関係から一部の孔は斜めに開けられています。素材は硬く密度の高いカエデが一般的で、これが落ち着いた響きと独特の渋みを支えます。

ダブルリードならではの応答性と、円錐管の内部形状が合わさることで、低音から中音にかけてふくよかで芯のある音色が得られるのが大きな特徴です。

主なパーツと役割

-

リードとクルック:発音源と音色の要。微調整で響きが変化します

-

ウィングジョイント:上部管。高音域の運指を担います

-

ダブルジョイント:二本の管路が並走し、多くのキーを配置します

-

ロングジョイントとベル:徐々に内径を広げ、低音を豊かにします

ファゴットの音域と演奏での役割

ファゴットの音域はおおむね約四オクターブ弱で、低音から中音域にかけての伸びが魅力です。低音では土台を形づくる持続音や分散和音に強みがあり、中音域では旋律線を温かく歌わせることができます。音色は柔らかさと渋さが共存し、コミカルから叙情まで幅広い表情を引き出せます。

アンサンブルでは、ハーモニーの中核として内声を安定させる役割が多く、木管群のバランスを整える機能も果たします。

時にソロが任される場面では、人の声に近いニュアンスが聴き手に親しみやすさを与えます。以上の点を踏まえると、低音の基盤と中域の歌心を一つで担える、多用途な存在であることが明確になります。

ファゴットの歴史と名前の由来

ファゴットの系譜はルネサンス期のダルシアンにさかのぼるとされ、バロックから古典派にかけて鍵機構の発達とともに音域と機能が拡張してきました。名称の由来はイタリア語のfagottoで、束を意味する語に由来すると考えられています。

二本の管を束ねたような外観を言い表しているわけです。英語名はbassoon、フランス語名はbassonで、日本ではドイツ式をファゴット、フランス式をバッソンと呼び分ける慣習があります。これらの呼称の違いは、歴史的な製作流派とメカニズムの差に根差しています。

ファゴットは何管に分類されるのか

ファゴットはC管、すなわち移調を伴わない実音の木管楽器に分類されます。譜面に記された音がそのままの高さで響くため、合奏時の調整や和声の確認が直感的に行いやすい点が利点です。

ダブルリードであること、円錐形の内径を持つことと合わせて、分類上は木管群の低音楽器として位置づけられます。要するに、何管という問いにはC管と答えれば適切であり、同属のコントラファゴットはその一オクターブ下を担います。

コントラファゴットとの違いと特徴

コントラファゴットはファゴットの一オクターブ下を担当する同族楽器です。さらに長い管を扱いやすくするため、管体は複数回折りたたまれ、重厚な外観になります。音色は極めて深く、オーケストラの最低音付近を支える際に活躍します。

一方で運動性はファゴットよりも控えめになりがちで、旋律よりも基礎低音として使用されることが多い傾向にあります。両者の関係は、音楽の土台と輪郭を共同で形づくる、補完的な関係だと言えます。

ファゴットの特徴と役割

ファゴットの特徴と役割

オーボエやクラリネットとの比較

ファゴットは同じ木管でも、オーボエやクラリネットと仕組みや役割が異なります。オーボエもダブルリードですが、音域は高めで、鋭く遠達性のある音が得意です。

クラリネットはシングルリードで円筒管のため、音色の癖が少なく、広い音域で機動的に動けます。対してファゴットは円錐管の低音楽器として、低域の厚みと内声の安定感に強みがあります。

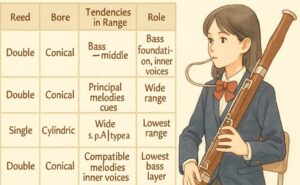

下の表は主要点を簡潔に整理したものです。

| 楽器 | リード | 管の形状 | 調性 | 主な音域の傾向 | 役割の傾向 |

|---|---|---|---|---|---|

| ファゴット | ダブル | 円錐 | C管 | 低音〜中音 | 低音基盤、内声、時にソロ |

| オーボエ | ダブル | 円錐 | C管 | 中高音 | 主旋律、合図、歌わせる表現 |

| クラリネット | シングル | 円筒 | 主にB♭/A | 低音〜高音広域 | 機動性、旋律と内声の両立 |

| コントラファゴット | ダブル | 円錐 | C管 | 最低音域 | 低音最下層の支え |

以上の比較から、アンサンブルでの役割分担が見通しやすくなり、編成や曲想に応じた使い分けが理解しやすくなります。

オーケストラや吹奏楽での活躍例

オーケストラでは、弦楽器の低音と木管の中音の橋渡しとして機能し、和声の重心を安定させます。序奏の静かな場面では長く息を流し、緊張感や温かさを描き分けます。木管の合奏では、クラリネットやフルートの明るい音色を受け止め、輪郭を整える役割も担います。

吹奏楽では、ユーフォニアムやテナーサクソフォンと絡みながらベースラインや内声を構築し、アタックやリズムの明確さで全体の推進力に寄与します。

ソロが与えられる場面では、語りかけるようなフレージングが映え、聴き手の印象に残る場面をつくりやすい特徴があります。以上の点から、合奏の性格を決める要の一つとして重宝されると考えられます。

ファゴットの音色が持つ魅力とは

ファゴットの音色は、人の声に近い温度感と木質の響きが調和しています。低音では重心の低い豊かさがあり、中音では鼻にかかったようなニュアンスが独特の味わいを生みます。

息のスピードやリードの調整で表情が大きく変化するため、抑制的な詩情から躍動感のあるパッセージまで、多彩なキャラクターを描けます。したがって、ソロでも内声でも存在感を保ちながら、アンサンブル全体の色合いを自然にまとめられる点が魅力の核だと言えます。

ファゴットの関連する呼び名と呼称の違い

呼称には、イタリア語のfagotto、英語のbassoon、フランス語のbassonがあり、日本語では一般にファゴットと表記されます。歴史的にドイツ式の機構を持つ楽器が広く用いられ、これを指してファゴットと呼ぶのが通例です。

対してフランス式はバッソンと呼ばれ、構造や吹奏感に違いがあります。さらに一オクターブ低い同族楽器はコントラファゴットと呼ばれ、英語ではcontrabassoonと表記されます。名称の違いを押さえることで、資料やスコアを読む際の混乱を避けられます。

おすすめの音楽教室

ファゴットをこれから始めたい方や、基礎からしっかり学びたい方には「椿音楽教室」のファゴットレッスンがおすすめです。

椿音楽教室なら、経験豊富な講師が基礎から丁寧にサポートしてくれます。

無料体験レッスンもあるので、気軽に始められますよ♪

ファゴットは何楽器かを整理

まとめ

- ダブルリードを用いる木管で移調しないC管の楽器

- 約四オクターブ弱をカバーし低音から中音を担当

- 円錐管構造がふくよかで渋みのある響きを生む

- 形状は長い管を折りたたみコンパクトに設計

- アンサンブルで低音基盤と内声の安定化に貢献

- ソロでは語りかけるような歌心を表現できる

- 何管の問いにはC管と答えるのが適切である

- コントラファゴットは一オクターブ下を担当

- オーボエは高音域中心で明瞭な旋律を担う

- クラリネットは広い音域で機動的に活躍する

- 名称はfagottoとbassoonとbassonを把握する

- 日本ではドイツ式を主にファゴットと呼ぶ

- 材は主にカエデで音色と耐久性に優れている

- 親指を多用するキー配列で操作性を確保する

- 鑑賞でも演奏でも役割理解が楽しさを深める

自宅に眠る楽器は楽器買取専門店がおすすめ

もし自宅に使っていない楽器があるなら、楽器買取専門店【楽器の買取屋さん】を活用するのがおすすめです。

出張買取や宅配買取に対応しているため、自分で楽器を運ぶ手間がなく、スムーズに査定から現金化まで進められます。買い替えや新しい楽器の購入資金に充てたい方は、まず無料査定を依頼してみてください。

\最短30分の無料出張査定/

楽器の買取屋さん公式サイトはコチラ